「変革は8割反対がちょうどいい」

東大松尾教授とビザスク端羽氏が語る、グローバルで戦う大企業の変革~「ビザスク Innovation Day 2022」より

梶川 元貴(Biz/Zine編集部)

2022/03/28

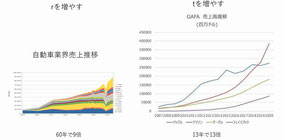

* DXの本質は「t の値を大きくする」

最初に、多くの企業が取り組んでいるDXについて語った。

松尾氏が専門としているAIの進化や、松尾氏の松尾研究室での活動とも通じる考え方として、以下の式があるのだという。

y(t)=a(1+r)^t

これは基本的な複利計算の式で、y(t)を t 年後の金額、a を元本、r を利率、t を運用期間としたものだ。

金融商品を選ぶ際は、このうち r が注目される。それは、rの値が大きいほど、複利の効果は大きいからだ。

企業の場合も、r(成長率)を大きくする、つまり大きな利益をあげることで、次の投資も大きくなり、より大きな成長を実現することができると考えられる。

しかし松尾氏は、DXの本質は t の値を大きくすることだと主張する。

生産や物流、販売のサイクルとして“1年”が基本単位だった t を、すべてをデジタルで完結させることで短縮させ、便宜上大きくすることができるのだという。

つまり、1年よりも早いサイクルで複利を回すことこそが DX だということだ。

実際、年率5%の成長を25%にした場合と、年率5%の成長を5倍速にした場合、描く成長曲線は似た形となる。

松尾氏は、たとえばアプリのアップデートを一瞬で展開することができたり、ABテストを繰り返して何度でも改善することができたりするように、デジタルによって t の値を10倍、100倍にすることも可能だと話す。要するに、指数的な成長が可能となるのだ。

松尾豊

東京大学大学院工学系研究科人工物工学研究センター/技術経営戦略学専攻の教授。日本ディープラーニング協会理事長、ソフトバンクグループ社外取締役を務める。

専門分野は、人工知能、深層学習、ウェブ工学、ソーシャルメディア分析。ソーシャルメディアから現実世界の動向を探る「ソーシャルセンサ」の概念を世界で初めて提唱した。また、国内でディープラーニングの普及、産業活用に貢献した。叔父に東京大学名誉教授(建築学専攻)の松尾陽、国際電気通信連合事務局長を務めた内海義雄がいる。

端羽英子

東京大学経済学部在学中に結婚。卒業後、ゴールドマン・サックス証券に入社するも 妊娠出産のため 1年で退社。

USCPA(米国公認会計士)を取得後、日本ロレアルに入社。MIT(マサチューセッツ工科大学)でMBA取得。

帰国後、投資ファンドのユニゾン・キャピタルに入社、企業投資を5年間経験後、2012年ビザスクを設立。2020年3月東京証券取引所マザーズ市場上場。日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2021」大賞受賞。2021年11月、米国同業のColeman社の買収を完了。

この実例として松尾氏が紹介したのが、r を増やすことに努めてきた自動車業界と、t を増やそうとしている GAFA の売上推移の比較だ。

前者は60年で9倍の成長だが、後者は13年で13倍、しかも指数的に成長していた。

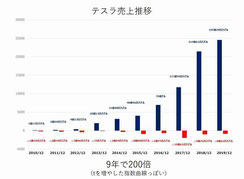

松尾氏は、注目すべき点として、指数的な成長がインターネット企業だけでなく、リアルの世界にも広まりつつあることを挙げる。

その典型例として、9年で200倍の成長を遂げたテスラが挙げられる。

テスラは、

・ディーラーを持たない

・テレビCMではなくクチコミマーケティング

・ワイヤレス・ソフトウェア・アップデートを行う

・工場の自動化を推進する

という特徴があるが、これはいずれも t を大きくするための施策だというのだ。

トヨタ自動車、フォルクスワーゲンなど上位8社の時価総額の合計よりもテスラの時価総額の方が大きいと話題になったが、他社が r に注力する中、テスラのみがt に注力しており、それが将来の成長として織り込まれているのだと松尾氏は語る。

r ではなくt を大きくすることこそがDXの本質だが、デジタル化やAI化を進めていくと、人間がボトルネックとなってくる。そこで、

・リーンスタートアップ

・仮説思考

・多様性

・挑戦と失敗に寛容であること

・オープンマインド、コラボレーション

・フラットな組織

が大切となる。つまり、t を大きくしようとすると、組織は自然とシリコンバレーのスタートアップのようになるというのだ。

松尾氏は、日本企業はシリコンバレーの“雰囲気”を真似ようとしてきたが、それよりも r ではなく t を重視することが大事だと主張する。

業務のサイクルタイムを変えることなくデジタル化をしても意味がない。試行錯誤しつつ全体を速くしていくことが重要だ。

それによって、既存事業の顧客の変化に対応できたり、新たなニーズの探索やプロダクトの最適化ができたり、事業を拡大させたり、新事業を生み出すことができる。まずはそれが可能な組織に変革していくことが大事なのだ。

*変革を担う人材を生み出すためにすべきこと ☞ Link をクリック!

r(成長率)ではなく t(時間)を大きくすることがDXの本質で、ボトルネックとなる人間・組織の動きを速くすることが重要となる。

では、t を大きくさせることのできる組織にするためには、日本企業は何をすればいいのだろうか。

端羽氏が聞き手として、松尾氏と議論を深めていく。

最初に端羽氏は、多くの企業で変革の“ファーストペンギン”が出てきていないが、企業は最初に何を変えていけばいいのだろうかと問いかけた。

松尾氏は、一気通貫で小さなプロジェクトを任せることが大切だと答える。

これは、様々なプロジェクトを成功させてきたCDOたちへのインタビューからわかったことで、全員が新しい企画を少人数で、一気通貫で成功させた経験があったのだという。その成功体験から様々な活動を、大勢を巻き込みつつ進めていき、変革を先導する人材へと成長していったというのだ。

プロジェクトが失敗に終わらないためにも、経営者は挑戦と失敗に寛容であることが大切で、プロダクトの責任者は最初から大きな活動とせず、小さな成功で周りを納得させていくことが重要となる。

この話を受けて端羽氏は、「“うまくいけば大きくなる”という仮説のもと、多少成功確率が低くてもいいからチャレンジしてほしい一方、ファーストペンギンを育てるためにも大きな事業に育つ仮説は立たなくてもチャレンジすべきだという考えもある」と語った。

事業の成長が指数的なことも多く、プロジェクトの初期を見て成功を予想することは難しい。

とはいえ、大企業の中で進めていくためには計画を立てなければならない。そこで大切なのが「仮説思考」だ。

計画ばかりで動いていない場合成果はゼロなので、事業にある程度の仮説が立てばまずは動くべきだと端羽氏は主張する。

動くことで成長し、視野が広がって次のステージが見えてくるというのだ。

日本の大企業でも危機感が強まっており、動かなければならないという意識を持った人も増えてきている。

一方で、大きな組織を中から変革するのは難しいという意見もある。そこで二人が推奨したのが「外部との交流」だ。

実際、松尾氏はスタートアップを生み出す際、松尾研究室のコミュニティに外部の人にも入ってもらい、起業や成長を当たり前だと感じてもらうようにしているという。そこで感化された人が元の組織に戻って考えを広めていく。

そのためにも、コミュニティを繋ぎ外部との交流を積極的に行うことが大事だというのだ。

* 言語の壁が崩れつつある今、日本企業が世界と戦うには?

続いて、日本企業に日本語でしか情報を得ようとしていない人が多い点について、端羽氏が問題提起し、自然言語処理やディープラーニングなどAI研究の世界にも詳しい松尾氏に意見を聞いた。

自然言語処理は多様性重視の学問分野なため言語ごとの壁が比較的高かったが、ディープラーニングが広まってきたことで、言語の壁がなくなってきているという。

これは日本にとって事業を拡げるチャンスといえるが、言語の壁に守られなくなったことで世界中の企業と競争しなければならなくなったともいえる。

大企業もスタートアップ、メディアや教育も含め、あらゆる分野が日本語という言語に守られていたが、それが崩れつつあることを認識しなければならない。

端羽氏は、海外進出だけでなく国内の新規事業でも海外の事例やマーケットを調査する必要があるはずだが、その動きが鈍いことを日本企業の直近の課題として挙げた。本来は言語や国籍に関わらず広く情報を収集すべきだというのだ。

松尾氏は、翻訳技術の向上や日本企業の意識の変化から、近い将来、海外の一次情報を集める時代がくるのではないかと予想する。

この「翻訳」という分野でいま注目を集めているのが、ドイツに拠点を置くDeepL GmbHが開発した「DeepL翻訳」だ。

端羽氏は、Googleが展開する「Google 翻訳」にスタートアップが挑んでいることは、日本企業の希望にもなるのではないかと話す。では、日本企業が技術革新をチャンスとしてGAFAに挑むには、どうすればいいのだろうか。

様々な事業を抱えるGoogleは、翻訳を自然言語処理の技術の一つとして捉えている面もある。

それに対してDeepL GmbHは、翻訳に絞ることで細かい部分まで作りこむことができていると松尾氏は分析する。

GAFAのような巨大企業だからといってあらゆる分野で無敵だというわけではない。

シリコンバレーにもGAFAに挑もうとしているスタートアップが数多くあるというのだ。

一方日本企業の場合、どこかの企業が大きなシェアを占めている市場に新たに挑戦することは稀だ。

これからの時代、デジタルを武器にした“素人”が、長年続く既存の価値観を打破する可能性がある。

イノベーションとは、既存の知と既存の知の組み合わせで起きるものだが、素人目線だからこそおもしろい組み合わせを生み出すことができるというのだ。ここで重要なのが失敗を恐れないこと。

日本の大企業も、失敗を恐れず素人ならではの新しい視点でチャレンジできるようになれば、世界でトップに立てるようなイノベーションを生み出すことができると松尾氏は語った。

* グローバルで戦うためには大企業とスタートアップの連携が欠かせない

「失われた30年」とも言われるなど、日本経済、日本企業には課題が山積みだ。

そんな中、大企業が前向きに変わっていくにはどうすればいいのか。二人はこのテーマについて語りあう。

松尾氏は、日本企業がグローバルで戦っていくためには、大企業とスタートアップの連携は欠かせないと説く。

スタートアップは大企業の“規模”が必要になるだろうし、大企業は新たな事業や成長の種としてスタートアップが欠かせなくなるというのだ。加えて、M&Aも増えた方がいいと話す。

端羽氏は、M&Aの件数増加を期待すると同意しつつ、ロックアップ条項による起業家の一定期間の拘束を危惧している。

ゼロイチを得意とする起業家が事業を大きくするフェーズも得意だとは限らない。

大企業は、自分たちは既に存在する事業を育てるプロだということを認識し、事業拡大を引き受ける形でM&Aをしてほしいというのだ。

松尾氏は、その意見に同調しつつ、松尾氏が構想している「トップダウン・スタートアップ」という考え方を紹介した。

これは、大企業や産業領域が抱えている課題を挙げ、起業の意思があるもののテーマを決められていない学生に任せるというものだ。この場合も出口はM&Aになる。

日本社会の構造の修復、不具合が出ている部分にパッチを当てるイメージなのだという。

この話を聞いた端羽氏は、その取り組みのカウンターパートとなった大企業の社員は社内でファーストペンギンになることができ、次のチャレンジにも繋がるという好循環が生まれると、日本全体にとっていいことだと語った。

セッションの最後に、大企業が課題を乗り越えていく上で変革しなければならない「組織風土」について議論した。

松尾氏は、自身が共同事業を行っている大企業の中でも、ソフトバンクグループの組織風土が素晴らしいと話す。

メディアでは代表の孫正義氏ばかりが取り上げられているが、グループ全体にスタートアップの雰囲気が漂っているのだという。もちろんすべての企業がソフトバンクグループのような組織になることはできない。

それでも、外部からCDOを招聘するなど、変革に向かって動く企業が増えてきている。

ただ、トップや担当役員が替わり、変革を掲げたとしても、大企業は組織が大きいため、全社に変革を広めることは難しい。

実際 端羽氏のもとにも「うちの会社は全然変わらない」という声が寄せられることもあるのだという。

ではどうすれば全社に変革の意思が伝わるのだろうか。

端羽氏は、この質問を受けた松尾氏の「変革は8割の人が反対するくらいがちょうどいい。賛成する人が多いということは、当たり前のことに取り組んでいることの表れで、1割も賛成してくれない場合は推進する人の心が折れてしまう」という答えに強い共感を示し、セッションを締めくくった。

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください