脱中国産ドローン、無謀な挑戦に勝ち目はあるか

ほんの16億円で巨人DJIに挑む、政府の国産ドローン計画が始動

内田 泰 日経クロステック/日経エレクトロニクス

2020.07.15

「端的に言えば、既に導入されている中国製ドローンを置き換えたい。でも、国産で適当なものがないから、米中分離でセキュリティーに対する懸念が高まっているこの機会に開発しようということ。そうすれば産業振興にもつながる」。

先ごろ動き出した政府主導の開発プロジェクトの狙いを、ある国内ドローンメーカーのトップはこう説明する。

そのプロジェクトとは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が推進する「安全安心なドローン基盤技術開発」だ。NEDOは2020年1月27日に公募を開始し、4月27日に実施企業5社を公表した。プロジェクトは「委託事業」と「助成事業」に分かれており、前者は自律制御システム研究所(ACSL)、ヤマハ発動機、NTTドコモが、後者はACSL、ヤマハ発動機、ザクティ(大阪市)、先端力学シミュレーション研究所(埼玉県和光市)が担う。

プロジェクトの目標は、災害対応、インフラの点検、監視・捜索などの政府調達をはじめとする案件に使える、安全性や信頼性を確保したドローンの標準機体、並びに機体を制御する“心臓部”であるフライトコントローラーの標準基盤を設計・開発することだ。

機体は自律制御で飛行する「マルチコプター型」になる。

さらにドローン機体の量産化や主要部品の高性能化を支援することで、日本のドローン産業の競争力を強化するとしている。

ACSLが2020年1月に発売した「国産」を標ぼうする小型の産業ドローン「Mini」。自律制御で飛行する。自社開発のフライトコントローラーを搭載する(写真:ACSL)

開発スピードが速い中国勢に対抗するため、NEDOとしては異例の“速攻”プロジェクトだ。

事業期間は2021年2月までと短く、2021年内の市場投入を目指すという。開発費として、2019年度の政府補正予算16億円を充てる。

国内市場をけん引するドローンメーカーで、今回のプロジェクトでも中心的な役割を果たすACSLの六門直哉氏(事業開発本部長)は、「これまで国内の各所で行われている産業分野でのドローン活用の実証実験では、中国製が使われているケースも多かったが、今後は政府調達案件はもちろん、インフラを有する民間企業などでも『国産ドローン』の導入が進むだろう」と話す。

* 家電の「日本品質」と同じ

実はNEDOの公募の資料には「国産」という言葉は一言も書かれていない。

「主要部品」についても、「国産に限定するものではない」(NEDO)とする。

しかし、業界関係者の認識は「国産」で一致している。

では、国産ドローンとはどういう意味なのか。

ACSLの六門氏は、「家電などで『日本品質』がブランド化しているが、それと同じ。部品の生産地や製造工場は国を問わないが、誰が責任を持って品質を保証するかが重要なポイントになる」と説明する。

ドローンもスマートフォンと同様、部品のサプライチェーンが既にグローバル化しているなかで、すべての部品を国産化するのは現実的ではない。

NEDOが目指すのは、セキュリティーと一定の品質を国内企業が保証するドローンだ。

そのため、フライトコントローラーなどの部品やソフトウエアを独自で開発し、機体の「乗っ取り」や取得したデータ・映像に対するセキュリティーを確保する。

今回のプロジェクトの終了後には、フライトコントローラーのAPI(Application Programming Interface)や主要部品を機体に取り付けて動作させるための物理的・ソフトウエア的なインターフェースを公開するため、選ばれた実施企業以外でも「互換品」を開発できるようになるという。

* 本当にDJIに勝てるのか

こうした取り組みの背景にあるのが、ホビーなど空撮向けドローンで世界シェア7割以上と他を圧倒する中国DJIの存在だ。

マルチコプター型ドローンの機体メーカーはベンチャー企業が多い中で、1万3000人(2019年当時)の従業員を抱える“巨人”である。同社の製品は、使い勝手や製品パッケージの完成度、コストパフォーマンスにおいて高い評価を受けている。

世界的に見れば販売の大半がホビーなど「一般向け」だが、政府系案件や民間企業が行っている実証実験でも数多く使われている。

DJIは、昨今の米中分離で米国政府から激しく攻撃されている中国・華為技術(ファーウェイ)とは異なり、米国の「エンティティーリスト(禁輸対象)」に載っているわけではない。

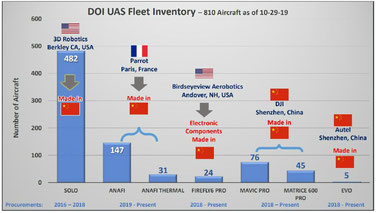

しかし、米国では以前からDJIを含む中国製ドローンのセキュリティーに対して懸念の声があり、2019年には米国土安全保障省がセキュリティーに対して実際に警告を発したり、2020年1月には内務省(DOI)が外資系企業または外国製部品で作られたドローンを省内で使用することを禁止したりしている。

国内でも「国土交通省が飛行許可を与えたリストを見るとDJI製ドローンが約9割を占めるというのが実態。そこに危機感を覚えたのが国産化支援のきっかけ」(前出のドローンメーカー)という。

それにしても、既存のドローン市場でDJIが独走するなか、NEDOの取り組みは遅きに失しないのか。16億円という少ない予算で対抗できるのか。

「世界的にこれから本格的に市場が立ち上がる産業ドローンでは、勝てるチャンスが十分にある」。

国内のドローン事業者は皆、いたって強気だ。「同じ土俵ではDJIにとても追いつけないが、産業ドローンでは“競技のルール”が変わる」。中国のドローン事情にも詳しい、エアロネクスト(東京・渋谷) CEOの田路圭輔氏はこう断言する。

つまり、インフラの点検、測量、農業、物流、警備といった産業用途では、これまでの空撮ドローンの市場とはまったく様相が変わるという。ドローンを活用した産業向けの自動化ソリューションを開発するセンシンロボティクス(東京・渋谷)社長の北村卓也氏は、「我々はDJI製の機体も使っており、非常に優秀だと評価している。しかし、DJIの空撮ドローンをそのまま産業用途に使うことはできないし、同社もこの分野にはあまり展開できていない」と話す。

“社会課題先進国”にチャンス

テレビ番組などの空撮で使われるドローンと、さまざまな産業分野で使われるドローンは“別物”と言っていい。

例えば、橋梁などの点検では異常個所を発見するために数mの距離まで接近したり、下側に入り込んで撮影したりする必要がある。複雑形状の構造物の周囲は気流が不安定な場合もあり、そうした場所でも構造物に接近しつつ、ぶつからないよう安定的に飛行することが求められる。単なる「空撮」とは異なる、現場の要求に合った特性が求められる。

機体もさることながら、産業用途で重要になるのがソリューションの作りこみだ。

現場に導入されるためには、既存の手法と比べ、コストを含めてメリットを提供できることが条件になる。

例えばKDDIによれば、これまで作業員が2人で行っていた風力発電設備の点検作業を自律飛行するドローンで行うと、作業員は1人でよく作業時間も8時間から1時間に短縮できるという。さらに、発電設備に登ることによる労災リスクもなくなる。

こうした産業向けのソリューション開発においては、DJIが決して先行しているわけではなく、逆に人手不足や高齢化といった社会課題が深刻化する日本にはチャンスが山ほどある。

「産業分野ではまだ勝者が決まっていない。安全性や信頼性、現場の要望に応じたカスタマイズ力において日本企業が強みを発揮できる」(経済産業省製造産業局産業機械課)

インプレス総合研究所の調べによると、2019年度に約1400億円だった国内のドローン市場は、2025年度には約6400億円にまで急成長することが見込まれる。

産業分野でのドローン活用の広がり、そして2022年度に都市部を含む有人地帯での目視外飛行(第三者上空)を可能にする「レベル4」の解禁が後押しする。

DJIの日本法人(DJI Japan)も「一般向けはこれから減っていくが、産業ドローンは伸びしろしかない」と注力する構えだ。

* 機体はソリューションの一部

もっとも、NEDOのプロジェクトで開発するのは総重量が1~2kgの小型機で、物流などを含め産業分野を広くカバーすることはできない。あくまで、今後の市場拡大をにらんで、機体や主要部品の標準を作り、量産体制の基盤を構築する点が業界へのインパクトと言える。

エアロネクストの田路氏は、「既に導入されている1000~2000台規模の中国製ドローンを国産ドローンに置き換えるだけでも、国内ではこれまでにない規模でドローンが製造されることになる。量産技術などの向上が期待される」と話す。 DJIは2020年5月、産業ドローン「MATRICE 300 RTK」を発売した。

同社として初のエッジAI(人工知能)を搭載したモデルで、例えば点検作業で、あらかじめドローンが撮影した写真から確認したい対象物をマークしておくと次回の点検時に自動でカメラの方向を対象物に向けて写真を撮影したりする機能を持つ。

「あれだけの機能を搭載して機体が100万円を切るコストパフォーマンスには太刀打ちできない」と、ある業界関係者は舌を巻く。

ただし、産業用途では機体はソリューションの一部にすぎない。

重要なのは機体を運用したり、ドローンが収集したデータを分析したりするシステム全体だ。

最近では、インフラを保有する民間企業からも「国産ドローンを使いたい」という要望が増えているという。

国産にこだわらない顧客にとっては、DJIは引き続き有力な選択肢になるだろうが、現場に応じたカスタマイズへの対応などの点で国産を選ぶ顧客も増えていくだろう。

この状況を見越し、ここ数年、国内では機体メーカーとソリューションプロバイダーの提携が相次いでいる。

例えば、2020年4月にACSLとセンシンロボティクスが連携を開始したが、その狙いについてACSL 最高執行責任者(COO)の鷲谷聡之氏は「機体を作る側と運用をフォローする側が密に連携して中国勢と戦えるソリューションをつくり込むため」と説明する。

国内のドローン事業者は、市場の主役がコンシューマーから産業へ移行するという千載一遇のチャンスをものにできるのか。今後数年で成否は見えてくるだろう。

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください