4つのデザイン思考における「意味のイノベーション」とは

☞「デザイン思考」

ミラノ工科大学の研究プラットフォームであるDesign Thinking for Businessでは、デザインシンキングを以下のように分類しています。

IDEOが提唱しているデザインシンキングを「クリエイティブな問題解決」とし、それに加えて、「デザイン・スプリント(Design Sprint)」と「クリエイティブ・コンフィデンス(Creative

Confidence)」「意味のイノベーション(Innovation of Meaning)」を含めてデザインシンキングとまとめています。

クリエイティブな問題解決とデザイン・スプリントはテクノロジーを媒介として新たな問題解決を図るのによく使われるアプローチですが、クリエイティブ・コンフィデンスと意味のイノベーションは、センスメイキング的なアプローチで、その名のとおり「意味」を形成する。

その際の意味とは、ビジネスだけでなくソーシャルイノベーション領域まで対象とするものとなり、どちらかといえば新規事業や長期戦略に適したアプローチです。

そしてミラノ工科大学のロベルト・ベルガンティ教授が提唱する「意味のイノベーション」は、これまでにない「意味」を創造したり再発見し、新たなビジョンや解釈を提案することなのです。

☞ デザイン経営の誤解とは

経産省が「デザイン経営」宣言を発表したことで、広くデザイン経営という言葉が知れ渡るようになりました。ただ、この言葉が狭義的に捉えられてしまっている側面もあるようです。その最たるものが、デンマーク・デザイン・センターが提案している「デザインの階段」の指標に頼り過ぎることです。経産省がこれを表に出していなくても、この指標を基礎においているように見えてしまうんですね。

The Danish Design Ladder

(出典 https://danskdesigncenter.dk/en/design-ladder-four-steps-design-use )

これは、ビジネスにおけるデザインのあり方について、「1.デザインを採用していない」「2.デザインをスタイリングとして採用している」「3.デザインをプロセスとして採用している」「4.デザインを戦略として採用している」という、4つに分類しています。そして、「デザインを戦略として採用している」のがエライというか上位にあるものだと思わせる構成になっている。けれどもデザインを階段で表現すること自体が誤解を招きかねないと考えています。本来的には、スタイリングもプロセスも戦略もすべて階層構造ではなく、ひとつのデザイン文化としてみなすのが妥当だと思います。また、デザインに厳密な定義はありませんが、デザインの要件としては、「1.プロセスを可視化する」「2.モノ・コトに意味を与える」「3.審美性の判断を必須とする」の3つが妥当だと考えています。

それを踏まえた上で“20世紀型のデザイン思考”としてさきほど話題にあがった「クリエイティブな問題解決」を考えると、その多くはあまり審美性が重要視されない傾向があります。というのも、多くの人の間で合意形成を図るにあたり、審美性は合意を取りづらいために除外されやすいのです。最近、ビジネスにおけるAIやデータなどの活用で、ユーザーからの同意を無視した結果、個々人の不利益になってしまったりと、懸念の声が聞かれています。こうした問題を審美性で捉えると、あまり美しいとは言えないし、本来なら企業と取引先、ユーザーが美しくマッチングされることで幸せになるのが理想のはず。そこに審美性が伴っていないことが問題の原因の一つだと思うのです。

多くの人が忘れてしまった「センスメイキング」が主戦場に

安西:デザインをめぐる議論について理解を深めるうえで、もう一つ手助けになるのは、エツィオ・マンズィーニ氏が

2015年に記した著書”Design, When Everybody Designs:An Introduction to Design for Social Innovation”(『デザイン、誰もがデザインするとき:ソーシャルイノベーションのためのデザインの手引き』未邦訳)です。

マンズィーニはミラノ工科大学名誉教授で、ソーシャルイノベーションやサービスデザインにおける第一人者なのですが、彼は今の世の中を「デザインモード」と称しています。

増村:デザインモード、とても気になります。

安西:これまでの世の中は価値軸が固定的な「慣習モード」だったとすると、今は価値軸が流動的な「デザイン

モード」であると、説明されています。

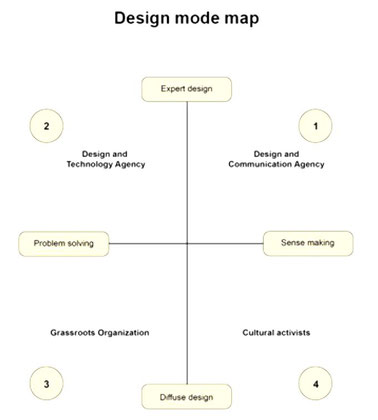

そしてそんな時代におけるデザインを分類するなら、次のようなチャートで示されます。

Design Mode Map(Ezio Manzini ”Design, When Everybody Design”を参照し安西氏が作成)

チャートは次のように説明できます。「左象限(2と3)」は「問題解決のフィールド」です。

「上(2)」はテクノロジーやビジネスのためにデザインエキスパートが関与し、「下(3)」は地域の具体的な問題解決に取り組むなど、デザインとは縁遠い人たちがカバーする領域になっています。デザインにおいて、この10数年は、左象限、特に(2)を思い浮かべる人が多いはずです。

一方、「右象限(1と4)」は「意味形成(sense

making)のフィールド」です。この10数年間、ITの普及や実利主義を尊重する機運から「ビジネスとは問題解決である」との流れが強かったので、この右象限は若干“忘れられた存在”でした。アートや文化活動といえば、ビジネスとはやや距離のある世界であるとの認識が強かったはずです。

しかし、ビジネスの価値軸が揺れ動き、荒波に翻弄される小舟のような局面に置かれたとき、進む方向を決めることが最優先になってきます。だが、あまりにも左象限にエネルギーを注いできたので、右象限の「生き方」を見失ったのが今です。

そこで、この右象限の「上(1)」に焦点をあてたのが、マンズィーニと同僚であり、長きに渡って思想のパートナーであるミラノ工科大学経営工学でイノベーションやリーダーシップを研究する、ロベルト・ベルガンティです。ベルガンティは『デザイン・ドリブン・イノベーション』(クロスメディア)と『突破するデザイン』(日経BP)において、問題解決とは相反するテーマに真っ向から取り組んでいます。

ベルガンティは、「意味のイノベーション」という言葉で、この「右象限の(1)」の領域で商品開発者や市場の人々が「意味がある」と感じられるビジネスのつくり方を説いています。

マンズィーニの「デザインモード・マップ」で注目したい、ノン・エキスパートの活動とは

増村:四象限の下の部分、つまり(3)と(4)も、気になります。

安西:そうですね。そこで注目しなければいけないのが、ソーシャルイノベーションが重視される時代の「非デザイン

エキスパート」の活躍の仕方です。

上半分の象限が問題解決にせよ意味形成にせよ、デザインのエキスパートの手に委ねられることが多いのに対して、下半分の象限(3)と(4)はデザインについての素養を持ってこなかった人たちが、デザインというアプローチを使ってソーシャルイノベーションに関与することになります。

この種のプロジェクトの遂行にデザインが有効に働くのですが、今までこのようなプロジェクトに関わる人は、

デザインとは無縁でした。

よって特に(4)の領域への取り組みが今後の大きなテーマになります。

もちろんデザインのアプローチを知らなくても、ソーシャルイノベーションはおこせます。

例えば、イタリアのスローフードや乳幼児を対象にした「レッジョ・エミリア教育」は、世界に大きなインパクトを与えている成功しているソーシャルイノベーションですが、彼らは特にデザインを意識していません。

その理由として、これらの活動のスタート時点でソーシャルイノベーションという言葉やデザインの社会への戦略的適応が普及していなかったということもありますが(スローフードは1980年代後半、レッジョ・エミリア教育は1960年代にスタート)、 デザインを使えば、より短い期間にインパクトのあるイノベーションがおこせる可能性もあります。

では、デザインとは何か?を考えたこともない人たちに対して、デザインの言語、強いていえばデザイン文化をどう定着させていくか。これが、マンズィーニの本の主眼になっており、この分野に関わる多くの人たちの関心事にもなっています。重要なので、この4象限を少し詳細に説明しましょう。

大きく左側が「問題解決」の領域で、右側は「意味形成(sense making)」の領域となります。

そして、上側が「エキスパート・デザイン」の領域で、下側が「普及的デザイン」の領域です。

第一象限は「デザインとコミュニケーション・エージェンシー」、つまりデザイン会社や建築オフィスなど、ビジネスの世界のエキスパートが意味形成に取り組むこと。第二象限は「デザインとテクノロジー・エージェンシー」、デザインのエキスパートがテクノロジーを使って問題解決に取り組むことです。

第三象限は「草の根の組織」、ノンエキスパートによって問題解決に取り組むこと。第四象限は「文化活動家」、ノンエキスパートが意味形成に取り組むことです。

産業のために奉仕する米国のデザイン、人や社会に奉仕する欧州のデザイン

安西:そして、ベルガンティが『突破するデザイン』で書いたのは、主に第一象限に関してです。

というのも、ここ十数年、特にテクノロジーの発達や実利主義を尊重する傾向の中で、デザインはあまりに

問題解決型に偏重してしまった。 右側の意味形成が軽んじられてしまったのです。

ハーバードビジネススクールのクレイトン・クリステンセン教授は、『イノベーションのジレンマ』で

破壊的イノベーション理論を提唱しました。

ベルガンティは、クリステンセンの考えと自分の「意味のイノベーション」は一見したところ似ているというか

同じに見えるが、クリステンセンはビジネスとテクノロジーを目標にした話をしており、自分は人々を目標にした話をしていると語ります。それはある種、アメリカとヨーロッパの差異と言えるかもしれません。

アメリカのデザインは産業のために、ヨーロッパのデザインは人々のために奉仕するのです。

増村:右側の「意味形成」はまさにアートの領域ですよね。先日、アーティストからビジネスの世界に転身をされた方

とお話をした際におしゃっていた言葉がとても印象的でした。「あらゆることをロジックや数字だけで考えている人は、自信がないから抽象的な文脈を作れないのだ」と。

☞「ローカルのコンテクストが高いラグジュアリー」に勝機──日本文化にある曖昧性が武器に?

~「意味のイノベーション」のプロセスや日本企業が取り組むべきこと

「意味のイノベーション」はビジネス上のテクニックではない

安西:最近、日本で感じることとして、ミラノ工科大学のロベルト・ベルカンティ教授の提唱する「意味のイノベー

ション」を語れば語るほど、どうもビジネス上のテクニックだと思われてしまうような節がある。

ですから今、実はエツィオ・マンズィーニの著書”Design, When Everybody Designs:An Introduction to Design for Social Innovation”(『デザイン、誰もがデザインするとき:ソーシャルイノベーションのためのデザインの手引き』)の次作“Politics of the Everyday” (『日々のポリティクス』)を翻訳しているのです。

マンズィーニの「デザイン・モード・マップ」をもとにすると、ベルカンティが『突破する デザイン』において語ったのは主に第一象限の領域であり、マンズィーニが”Design, When Everybody Designs“と”Politics of the Everyday”で語っているのは第三・四象限の領域ですが、殊に第四象限に注目しています。

そして第四象限の領域は「ノンエキスパートが意味形成に取り組むこと」ではありますが、新しいコミュニティを作るにはエキスパートの補助が必要だとマンズィーニは指摘しています。

ベルガンティの思想は、彼の本の謝辞にもあるように、マンズィーニの考え方の影響を強く受けていますが、ベルガンティは『突破するデザイン』の中で、意味のイノベーション」は民間企業だけでなく、NGO やNPOの活動にも適応できる考え方だと言及しています。

となると、やはりマンズィーニが論じる第四象限の領域にも踏み込まなければ、本来的な意味での「意味のイノベーション」に対する理解を深められないのではないか、と考えるようになったのです。

“プラットフォーマーの掌”で勝負しない、日本企業の勝ち方

今度はソーシャルイノベーションとは何かを考えなければなりません。

マンズィーニは「ソーシャルイノベーションはサスティナブルに貢献すべき」「チェンジはサスティナブルでなければ意味がない」と言っています。それはとどのつまり、今の時代における支配的なロジック、常識とされていることに「ノー」と言い、新しい選択肢を提示するということです。

例えば、郊外に住む会社員が、都心へ車で通っていて、毎日のように渋滞に巻き込まれているとします。

その際にはさまざまな解決策が考えられます。一つは、公共交通機関を使うこと。これは現実的な選択肢ですが、満員電車に巻き込まれるので、解決策とは言い切れない。あるいは、自転車で通勤すること。

けれども東京はオランダのアムステルダムのように距離が自転車通勤するほどに近いわけではないから、現実的ではないかもしれない。

では、都心へ引っ越して、少しでも移動距離を短くする。ただ、これも経済的理由で容易ではありません。

それなら、テレワーク。これは企業の制度を整えることが必要となります。

車内環境を整えれば、車内で英語を勉強したり仕事したり、空間と時間の有効利用を考えられるかもしれない。

あるいはいっそのこと、都市というシステム自体にノーを突きつけて、社会活動家や政治家になる選択肢もあるかもしれない。いずれにせよ、渋滞に対してどれを選択すれば、支配的なロジックにノーと言えるか、ということです。

自転車を使う。カーシェアリングを使う。ウーバーを使う。あるいはテクノロジーが発達して、自動運転が社会実装される。それはそれで選択肢になり得るけど、相変わらず巨大資本のプラットフォーマーやコンテンツプロバイダによる支配的なロジックに乗ることでもあります。

つまり、こういった選択肢を考える力がデザインケイパビリティ(広義のデザイン力)であり、ノンエキスパートというか、新しく定義するデザインの領域なのです。

増村:ソーシャルデザインにおいては、圧倒的な影響力を持つプラットフォーマーが行うわけではなく、一人ひとりの

意志がないとできない。そうなると自分たちが何を選び、何を決めるのか。ますます自分の直感や意識、感覚が

重要になってきますよね。

安西:そして日本のビジネスを考えたとき、グローバルに活躍するプラットフォーマ―は既に海外企業を中心に

圧倒的な存在であって日本企業が立ち入るのは極めて厳しいのが現実です。

ですから、これからいかに新たなプロダクトやサービスをデザインしていくか。

一人ひとりの内なる直観やビジョンを起点に、どう意味づけしていくか。それが日本企業の課題となっている

のです。そこで「意味のイノベーション」の出番となるわけです。

日本企業がグローバルで目指すべき、地域コンテクストを重視した事業開発

安西:ベルカンティの「意味のイノベーション」は、私がこれまで取り組んできた「ローカリゼーションマップ」

とも重なるところがあります。

四象限のマトリックスで左を地域コンテクストが高い、右を地域コンテクストが低い、下をローカル市場、

上をグローバル市場とすると、これまでグローバルに成功するのは、地域コンテクストが低くかつ大量に

生産された良質のプロダクトでした。

なぜなら、グローバルになればなるほど価値観や慣習、文化が異なるため、地域コンテクストの低いもの、またはユニバーサルでなければ理解されにくいものだったからです。けれども今はテクノロジーによって安く大量に生産されたものはコモディティ化し、人々は満足できなくなってきた。日本の大手家電メーカーもことごとくグローバル展開に挑んで、撤退を余儀なくされてきました。

そこで今注目されているのが、グローバルで地域コンテクストの高い領域です。第二象限です。

静岡大学大学院でマーケティングを教えている本條晴一郎准教授は、「サイエンスがコンテクストを削ぎ落としてユニバーサルに通用させるものだとするなら、意味はコンテクストを重ねていくものだ」と解説しています。

コンテクストなしでは意味を作れません。さらにいえば、その根源にあるのが個人の審美的な判断です。

そして特にこれから日本の企業が目を向けた方がよいのは、地域コンテクストが高く、かつ複数の海外市場で売れるもの。結果的に高価なものが多くなります。つまり「ラグジュアリー」です。ただ、ラグジュアリーと呼ばれるものの中でも、“20世紀型のラグジュアリー”は、消費社会を背景としたマスマーケティングを駆使し、ある種非難の対象にされやすいものでもありました。さほど品質の高くないものにブランドロゴを入れただけで価値あるものと見なされ、大量に毛皮や皮革を使うのは動物保護の観点から褒められたものではない、と批判されてきました。

「どこで誰が手で作ったか?」がラグジュアリーの基本だったのが、逸脱することが多くなったのですね。

そこで21世紀のラグジュアリーの意味が新たに問われています。

保守的な年齢の高い富裕層だけではなく、ネットネイティブな若い世代がラグジュアリーの顧客に入ってきたので、その要望や感覚に合わせていく必要もでてきています。ローカルで培われてきたクラフトマンシップを大切にし、トレーサビリティやサスティナビリティを担保したものづくりこそ、価値あるものだと見なされるようになる可能性が高まってきたのです。そうなると、ラグジュアリーの正当性は増していきます。

増村:さきほどの話題に日本の中小企業のヒントがありそうですね。

安西:そうなんです。

これらはローカリゼーションマップで言えば、ローカル性の高いコンテクストに意味づけをしながら、グローバルで勝負していく。そこに勝機があります。

興味深いのは、イタリアのビジネスマンと話していると、「我々はビジネスが下手だから」と謙遜するのです。

確かに、フェンディもブルガリもイタリアを代表するブランドですが、結果的にはフランスのLVMHグループに

買収されることになった。とはいえ2011年にブルガリが買収された時点で年商1000億円以上はありました。

これは日本のミキモトよりもはるか上ですから、十分すぎるほどの規模です。

彼は「我々はゼロからブランドを立ち上げて、ある程度のものにするのが得意だ」と話していましたが、その

「ある程度」が指すレベルはそれなりの売り上げ規模に達しているのです。かなり参考になる部分は多いのでは

ないかと思うのです。

増村:どういった点を参考にすれば良いとお考えですか。

安西:端的に言えば、ライフスタイル商品で、必ずしも機能性が問われないところです。

これまで日本企業の多くは多額の開発投資を行い、産学連携や業務提携によってイノベーションを模索してきましたが、その真逆のやり方です。

自分たちでビジョンを作り出し、仮説を深め、新たな方向性を見つける「内から外へのイノベーション」です。

そういった「意味のイノベーション」のプロセスを端的に表現するとしたら、次のようなものです。

まずは自分自身に「人々に愛して欲しいものは何か」と問いかけ、ビジョンを作り出します。

次に、身近な人とともにそのビジョンはどういう意味を持つのか、そこにある潜在性や弱点について考え、

仮説を深めます。そして組織の中でその意味を改めて考え、新たな方向性を見つけるのです。

具体例で考えてみましょう。

ろうそくはもともと暗いところを照らすための手段でしたが、「心を癒すため」のろうそくとして世の中に

広がったのが、「ヤンキーキャンドル」です。

また、できるだけ安価でリーズナブルな宿泊先を見つけるのがトラベルサービスの目的でしたが、「Airbnb

」によって現地の文化や生活に触れる機会が提供されるようになった。

そうやって、新たな意味が見いだされることで、新たな人々にアプローチすることができるのです。

なぜミレニアル世代とZ世代は、ブランドにストーリーや手触り感を求めるのか

増村:ローカル性の高いハイコンテクストな意味づけをしながら、グローバルで勝負するために、

「意味のイノベーション」は効果的だということがよくわかります。

でも、その実践は日本企業にとって難しさがあると思いますが。

安西:そうですね。日本企業はもっと「ネットワーク」や「コミュニティ」を意識すべきだと考えています。

コンテクストの高い領域でビジネスを広げるには、海外市場を理解することが重要です。

イタリアの中小企業はうまくネットワークを活用し、自社のプロダクトを売り込んでいますが、日本には

その視点が欠けています。

例えばヨーロッパには「セラミックプロジェクト」という文化政策が行われています。

東欧諸国がEUに加盟したのを機に、セラミックを異文化交流の象徴として位置付け、その歴史背景の研究や

新たな商品価値の開発も含めて総括的に推進されています。

そこには各国の美術館や大学、研究所、企業、アーティストやデザイナーなどさまざまな組織や個人が横断的

につながり、ビジネスを成立させる基盤になっているのです。

その背景を理解した人やクラスタとどうコネクションを築き、どう刺さりこむか。

そのためには、ただ「欧州視察した」だけで満足してはいけないのです。

増村:そう考えると、日本企業がやるべきことは数えきれないほどあるのかもしれませんが、これから日本企業は

何に投資していくべきだとお考えですか。

安西:そういった意味では、ミレニアム世代やZ世代の存在は無視できませんし、彼らこそ「意味のイノベーション」

が活きてくる存在ではないかと考えています。

私は普段、イタリアに住んでいるのですが、息子が最近お酒を飲める歳になって、友達とビールの話になったそうです。すると、誰も大手メーカーを選ばず、「あの銘柄のクラフトビアがいい」という感じなんです。

ビールに限らずワインでもリキュールでも、しっかりと思いを持った造り手の商品を選び、それがなければ「飲まない」という選択をする。ベイン・アンド・カンパニーも先ほどのレポートで、2025年には世界における個人向け高級品市場の45%をミレニアル世代やZ世代が占めるようになると指摘しています。

彼らはオンラインで商品やブランドのストーリーを知り、よりクラフトマンシップや「手触り感」を感じられるものを選ぶ傾向にあります。もちろん、オンラインでモノを購入することにも躊躇はありません。

ですから、今後ますますそこに投資するべきだと思います。

日本文化にある“曖昧性”を反省し過ぎない。それは強みになる

増村:日本の大企業はそういう「顔の見える」とか「手触り感」みたいな事業はあまり得意ではありませんよね。

安西:ベルガンティは、「あなたが新婚のときに妻へあげたプレゼントを、10年後も20年後も同じものをあげるのは

やめなさい。人は日々変わるものだから、その行動や表情をよく観察し、今、彼女が自分では気がついていないけど所有したら、生涯大切に思ってくれるようなものをあげなさい」と言っています。

それは、意味のイノベーションにおいて「ギフトを作る」ということですが、たくさんのオプションは必要ありません。一つでいいから、その人が本当に愛してくれるものを作ろう、ということです。

そこにはもちろん、途中の段階での論理思考やマーケティングも重要ですが、最初に直感的な審美性を含んだ判断が重要なのです。

増村:言葉だけで取り入れようとしないでちゃんと考えよう、ということですよね。

最近、いろんな企業で「可視化」とか「アジャイル」とかよく目にする言葉がありますが、よくよく聞いてみると、

同じコンサル会社が入っていたりする。

安西:「解像度が高い」とか(笑)。けれども「あらゆるものを言語化すべき」というのは、極端な話だと思うので

す。1990年代以降、アメリカの経営学をベースに広がってきた考え方だとは思うのですが、それは大人数で効率的に数多くの商品を市場に出すうえでは機能するのだと思います。

けれどもコンテクストの高さが前提となるラグジュアリービジネスにおいては、70%ほどは言語化するけど、

残りは曖昧な表現にとどめておくことをオーソライズする。

それを一人ひとりが解釈する、くらいがちょうどいいと思うのです。

増村:日本人はもともと、曖昧にしておくことは得意ですからね(笑)。

安西:一気に「ロジカルシンキング」のセミナーが浸透して、暗黙の理解に寛容なハイコンテクスト文化は悪いこと

だとあまりに反省しすぎてしまった。その反動として、今、アートが求められているのだと思います。

増村:思えば、ホンダの本田宗一郎、ブリヂストンの石橋正二郎、出光興産の出光佐三……名だたる創業者はみんな、

アーティストに近いと思うのです。

私の父は画家でしたが、私が小さい頃のほうが、今よりずっとアートが身近にあり、かつその存在意義もリスペクトされていたように思います。商社や電鉄系の役員の方々などに絵画を教えていましたし、当時のビジネスマンたちは、無意識的に直感や美意識を高めることの重要性を感じていたのでしょう。

安西:日本のビジネスパーソンたちは、一見良さそうな言葉に簡単に飛びついてしまうところがある。

SDGs、サスティナビリティ……イノベーションもそうですね。

それらをそのまま、何にも考えずに取り入れるのではなく、まずは自ら再定義して、自分たちの世界観に落とし込んで、自分たちの言葉で表現してみる。

自分たちで解釈しなければ、いつまで経っても変わらないままです。

「日本独自の考え方やメソッドを確立しよう!」と排他的な雰囲気を醸し出しながら意気込む前に、やることはあります。自らのビジョンにオーナーシップをもてる人は、独自性であることを喧伝しませんからね。

それは第三者が判断することです。まずは、そこからはじめてみるのがいいのではないでしょうか。

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください