「長時間労働がない」ドイツと日本の致命的な差

「仕事は原則8時間以下」が彼らのモットーだ

熊谷 徹 : 在独ジャーナリスト

2019年05月07日

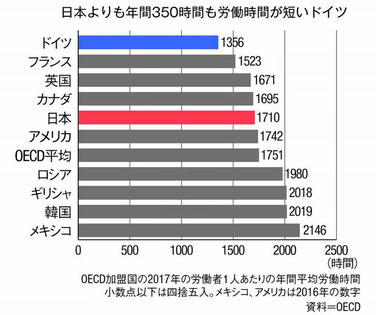

日本よりも労働時間が圧倒的に短いドイツ。にもかかわらず、名目GDP(2017年度)は世界4位にいます。ドイツ人にとって、「長時間労働がありえない理由」を在独ジャーナリストの熊谷徹氏が解説。日本とドイツはどちらも物づくりに強い経済大国だ。しかしその働き方には天と地ほどの違いがある。

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください

norio kunimoto (水曜日, 08 5月 2019 12:21)

何時もいつもありがとうございます。ドイツ人と日本人 70数年前の敗戦国 この生き様の違いはどこに由来するのか???真剣に考えなくてはならぬと深く思いました。

10連休にルンルン!おたおた!疲れた!お金が!戻りたくない!働きたくない・・・・・・・?

完全にチコちゃんに叱られますね。。。。。。。

OGAWA @OTM Lab. (木曜日, 09 5月 2019 10:22)

早速のコメント、有難うございます♪

☞ 更に、第775版に"参考Link"も追加しておきましたので、お時間のある際に一読ください♪

「したたかなドイツ人」と、「優しすぎた日本人」。それが両者を語る上でのキーワード!!

以下、2015年の記事情報ですが、まさしく、これが現実のようです。

徹底的に現実主義かつ合理的、無駄なことが嫌いなドイツ人と、自分が痛みを受けても人との争いを避け、和を尊しとする日本人。辿り着いた先には、まるで違う評価が待っていた。

70年前、戦争に敗れた時点では、まだ同じスタートラインにいたはずだった。2つの国は国際社会の中で、しばしば「似ている」と言われる。共に第二次世界大戦の敗戦国ながら、戦後、焼け野原となった自国を科学技術によって立て直し、先進国・経済大国として世界を引っ張ってきた。両国とも世界的に有名な自動車メーカーが多数存在する。

だが、その頂点に君臨する「トヨタ」と「VW」が提携した時、そこで互いが感じたのは、越えようもない「高い壁」の存在だったという。

「特に技術職の社員は相当辛い目にあったようです。トヨタ側は自社で培った技術を惜しみなく教えるのですが、VW側は一切教えてくれませんでした。『自分たちが世界一の自動車メーカーだ。トヨタから学ぶことなどないし、教える必要もない』と考えていたのでしょう。

でも、仕事中は無駄な会話は全くしないし、緊張感があるから作業効率は圧倒的に高い。決まった時間になるとすぐに仕事を切り上げて帰るし、日本とは何から何まで正反対でした」

『日本人の勝算』を刊行したデービッド・アトキンソン氏の投稿記事を"おがわの音♪"でも何度も掲載していますが、結局のところ、経済規模を示すGDPは、「GDP=人間の数(つまり人口)×1人当たりの生産性」。∴ これを真摯に受け止めて、 少子高齢化による「人口減少」という厳しい状況を打破すべく"日本版の生産性向上"のために、経営者は何をすべきか? が問われることになりますねっ。非常に悩ましい課題ですが、これを克服することなしに、明るい未来はない!! ・・・ということですが、ほんと難しいですねぇ♪

☞ 『日本人の勝算』関連記事については、別途 特別版の形にして、「おがわの音♪」」で配信する予定です。

今後ともよろしくお願いいたします 。(^^)/

近藤 *OGAWA 代理投稿 (火曜日, 28 5月 2019 12:47)

ドイツの生産性の高さが議論される度に考えることがあります。

この件は、考える人の立場で異なるように思います。

日本は、中央集権国家で、一部の高学歴者と何をしても良く責任をとる必要がない政治家が統治する国家なので、従順な国民であれば、それなりの生活はできるので、ドイツやアメリカ・レベルの生活をしてみたいと考える国民は少ないのではないでしょうか?

1)なぜ、彼らは、一日の労働時間を守れるのか?

徹底した相互監視社会、他人をチクっても良いシステムがが出来上がっており、日本では、他人のことを通報することはちょっと、変な目で見られたりすることがあるが、ドイツ人はそうは思っていない。

印刷会社にサポートに行くと、ドイツ人スタッフは、5時で帰る準備を始めますが、5時を過ぎると、セカンドシフトの人がどこからか現れる。トルコ移民の人だと説明を受けた。

移民の人々が、上手く、組み込むシステムが出来上がっている。

日本人の中にも、組合活動をやっているような輩は、チクリを生業として出世街道にのる輩もいるが、ドイツは、国民全員がチクリのシステムに組み込まれている。

日本人は、ちょっと、そのシステムには、耐えきれない所がある。

2)国民の体制はどうなっているのか?

大学の授業料は無料らしいので、だれもが、大学に行くのだろうと思うが、大学への進学率は40%程度。小学校の高学年から、何を目指すのかが、決まるような教育体制になっており、専門職(マイスター)を目指すようになっているようです。事業を始めるのに、マイスターの資格をとれば、学歴は必要がなく、マイスター制度で技能や技術を国が認めている。

OGAWA @OTM Lab. (火曜日, 28 5月 2019 12:50)

体験談等による『説得力のあるコメント』、有難うございます。

「ギルド制」という単語が思い浮かびました。

☞ ギルドは中世都市の中核として続くが、中世末期には生産力の高まりから資本主義的な生産が始まると、自由な生産と流通の障害となるギルドは次第に衰退し、市民革命期に廃止される。

なお、中世ヨーロッパの教会付属の教育機関から発展した大学も、教授と学生の一種のギルドとして形成された。