創発とは、部分の性質の単純な総和にとどまらない特性が、全体として現れることと定義されています。もともとは、物理学や生物学、情報科学、社会学などで使用されている「emergence」という単語が語源となっています。

要素間の局所的な相互作用が全体に影響を与え、その全体が個々の要素に影響を与えることによって、新たな秩序が形成される現象ことを言います。

ナレッジマネジメントの分野では、事実に基づいた計画や意図を超えるイノベーションが生み出されることを「創発」といい、組織のメンバー間の発想や能力を掛け合わせて予想もつかない新た成果に結びつくことを指します。個人個人の持っているスキルを共有し、かけ合わせることでシナジー効果を生み出すことができるのです。

そうすることによって、今までにない新しいサービスや商品を生み出すことが期待されます。

※「戦略の本質理解」のための補足として掲載しました。

意図的戦略

意図的戦略とは、十分に社内で検討し、作成されてきた戦略のことを指します。

予め意図された計画としての戦略をそのまま実現していく場合、経営者やコントロールする部門が非常に有能で、将来を見越した戦略策定・実行を行ったということになります。 しかし、現実的には実行された戦略は意図された戦略とは異なっていることが多く発生しています。

創発的戦略

創発的戦略とは、当初想定していなかった環境変化に柔軟に対応することで、計画していた戦略を変化させて環境に適応した戦略に見直されたものです。 これは、環境変化を敏感に捉えて、分析した上で目標達成のための判断を随時補う必要があります。

この、企業の置かれている環境下において、その時点での最適な戦略をつくりだすことが創発的戦略となります。

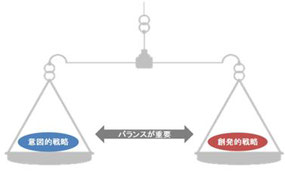

意図的戦略と創発的戦略のバランス

経営戦略論の学者であるヘンリー・ミンツバーグによると、「戦略とは計画的に策定されると同時に創発的に形成されなければならない」と言っており、意図的戦略と創発的戦略のバランスをとっていくことが重要としています。

また、神戸大学教授である三品和広氏は、「経営の現場は混沌としており、絶えず動いている。だから、戦略は事後的に浮かび上がるものであって、事前に鎮座するものではない」と述べています。

経営の現場では、経営者が戦略をじっくりと考える時間の余裕はありません。

経営者は日々の業務の中で即座に判断し、意思決定を行っています。

このような予測もつかないあるゆる事象に対する、長い期間にわたるその時々の判断の積み重ねが、戦略を形成しているとも言えます。

近年のような不確実性の高い経営環境において、特に創発的戦略の重要性は高まりつつあります。

しかし、事業の全てが不確実な環境下にあるとも限らず、一定レベルで安定した事業もあると想定されます。それらの事業については、意図的戦略で推進することが肝要となります。

創発的戦略をコントロールする組織

創発的戦略は、企業内の組織学習プロセスによって「最適」と考えられる戦略に変更されていき、結果的に実現された戦略が創発的戦略となっています。 このような、「最適」な戦略を実現していくためには組織内にどのようなマネジメント機能が必要となるのかを見ていきます。

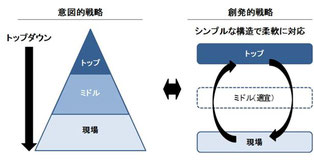

創発的戦略は、徐々に変化していくもののため、決まったタスクに邁進するようなトップダウン的な指示系統では機能しません。決まった内容を的確に、効率的に実行するような組織ではなく、柔軟に対応できる組織が求められます。

必要な要素として、「学習」が重要となってきます。

学習する組織では、「今、何をすべきか」を自ら考え、行動できるような「仕組み」とその仕組みを円滑に機能させるための理念やビジョンが重要となります。

仕組みとは、組織構造やコミュニケーション活性化の取り組みに関わることです。

トップダウン的な指示系統に適しているピラミッド構造ではない、新たな組織構造が求められています。

一例として、トップと現場の2層構造、場合によってはその間にミドルマネジメント層が入るシンプルな組織構造が有効であると想定されています。

まとめ

企業を取り巻く経営環境は、常に変化が生じており、昨今はその変化が突然襲ってくることもあります。

そのため、創発的戦略が重視される傾向にありますが、従来型の意図的戦略が適切に策定されていてこその創発的戦略ということを念頭に置いておくことが重要になります。

また創発的組織を運営するための組織形態は、従来多く見られていたトップダウン型のピラミッド構造ではなく、トップと現場のみを設けた(ときにはミドルマネジメントも必要)シンプルな構造にすることが求められています。

創発的戦略のメリットとは

創発的戦略とは、事前に計画されたものではなく、行動の結果、事後的にパターン化された戦略のこと。

コロナショックのような予期しない環境変化に伴い、それを新たな事業機会として捉え、創発的に戦略を創造していくことを指します。

創発的戦略のメリットは、予期しない変化(トラブルやチャンス)を事業機会として捉え、対処できる点です。

つまり、柔軟な対応が可能となります。あらかじめ策定した計画や戦略のとおりに物事が進むケースは多くありません。

策定した経営戦略に縛られ絶対視してしまうと、上手くいかなかったときに対応できない…というリスクがあります。

一方で、トラブルを成長の糧と捉えておけば、環境変化が生じる度に創発的戦略を作り上げて、環境に適応しながら成長し続けることができます。

創発的戦略と対比されることの多い「意図的戦略」とは、事前に経営陣や戦略チームが策定する計画された戦略のことです。

意図的戦略のメリットは、会社の目指す姿が明確になり、社員の行動を規定することができる点です。

日々の行動の不確実性が減り、社員のモチベーション管理にも役立つでしょう。

しかし一方で、ただ計画に従うだけの組織になってしまい、いわゆる「指示待ち」の人が増えてしまうというデメリットもあります。

環境の変化に即した柔軟な組織づくりが必要となるでしょう。

創発的戦略のデメリットとは

創発的戦略のデメリットは、「行き当たりばったりの企業経営となるリスク」があることです。

そもそも創発的戦略とは、偶然遭遇した想定外の事態に応じて、経営戦略を修正したもののことです。

修正を重ねていくことで、ビジョンや目標との一貫性が取れなくなる恐れがあります。

また、自社の強みを発揮できない非効率な経営をしてしまう可能性もあります。

______________________________________________________________

創発的戦略と意図的戦略のバランスが重要

このように、創発的戦略と意図的戦略にはメリットもデメリットもあります。

未来を予測することは難しいですから、意図的戦略だけに傾倒するのではなく、創発的戦略をバランスよく取り入れることが重要です。

創発的戦略には「変化に対応しやすい」というメリットがあるものの、意図的戦略(戦略策定)を軽視すると、闇雲に資金を費やして損失を出してしまうかもしれません。

入念に経営戦略を策定しつつ、都度最適な戦略に修正していく姿勢が大切ですね。

創発的戦略と意図的戦略のバランスを取るために重要なのは、以下の3つです。

・自社の状況を把握する

・余白を常に持っておく

・撤退条件を決める

自社の状況を客観視し、「今、意図的戦略にいるのか」「創発的戦略にいるのか」を見極めることを意識しましょう。

自社のビジョンやミッション、バリューと合致する戦略であれば、意図的戦略の中にいると捉えて前進しても良いでしょう。

しかし、「これは本当に自社のビジョン実現に貢献することなのか…?」と疑問を感じるのであれば、創発的戦略の中にいると捉えてみましょう。「今は、あえて偶然の流れに身を任せている」と状況を把握することで見えてくることもあります。

また、常に余白を持っておくことも重要です。気持ちに余裕があれば、予期せぬ偶然のチャンスが入ってきます。

切羽詰まった状況では、チャンスに気づくことすらできません。さらに、もっとも重要なのは撤退条件を決めておくことです。

戦略は仮説に過ぎませんから、どんな綿密な計画でも、臨機応変に対応した戦略でも、実現できるかはわかりません。

だからこそ、戦略からの撤退条件をあらかじめ決めておくのが良いでしょう。

どういう状況になれば身を引くかです。それを決めておくことが、自社の生存対策になります。

「こんなに資金や労力、時間を投じたのだから辞めるわけにはいかない」なんて事態や発想は最悪です。

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください