政府が「年収400万サラリーマン」から税金をしぼりとる理由

2023/08/16

経済評論家 加谷珪一

政府税制調査会がサラリーマンに対する増税案を答申に盛り込んだことが波紋を呼んでいる。

政府税調の答申はあくまでも中長期的な方向性を示したもので具体的に検討されているわけではないが、世論は納得していない。

なぜ政府は中間層以下のサラリーマンを狙い撃ちにするのだろうか。

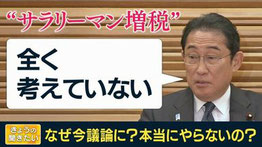

首相は「まったく考えていない」と否定しているが…

政府税制調査会は2023年6月30日、とりまとめた答申を岸田文雄首相に提出した。

政府税調の答申は中長期的な税の方向性を示したものであり、そこで記載された内容がそのまま政策になるわけではない。

だが答申の中にサラリーマンの給与所得控除や退職金に対する課税の見直しが含まれていたことから世論は騒然となった。

政府は慌てて火消しに走っており、岸田氏も「まったく考えていない」と全否定したが、実施されるのは時間の問題と見る向きも多い。

では、なぜサラリーマンの所得が増税対象として狙い撃ちされるのだろうか。その理由は、年収400万円以下のサラリーマンの場合、所得税が限りなくゼロに近い状態となっており、「取れるところから取る」ことしか考えていない政府にとって、彼らの給与は巨大な貯金箱に見えるからである。

では現時点において、サラリーマンの給与にはどのような課税が行われているのだろうか。

所得税というのは、給与に対してそのまま税率が適用されるわけではない。稼いだ金額の一定割合が経費になっていると仮定し、この金額を差し引いた額を所得と見なしている。

給与から差し引く金額のことを給与所得控除と呼び、所得税は給与所得を差し引いた金額に対して課税される。給与所得控除の割合は所得によって異なるが、おおよそ30%である。

つまり年収400万円のサラリーマンであれば、400万円に対して30%の120万円が経費とみなされ、280万円しか所得がなかったとして、ここに税金をかける。実際には給与所得控除に加え、基礎控除や社会保険の控除などさらに金額が差し引かれるので、控除後の所得は170万円程度になる(人によって異なる)。最終的に所得税はこの金額に対してかけられるので、年収400万円の人が年間に支払う所得税はわずか8万円程度(月あたりでは約6700円)に過ぎない。

政府はサラリーマンの所得を貯金箱扱い

一方、年収1000万円以上の高額所得者の場合、給与所得控除はごくわずかとなり、累進課税で税率も上がってくるため、支払う所得税の額は急激に増大していく。

フリーランスの場合、給与所得控除という仕組みはなく、すべての経費について領収書を添付して税務署に説明する必要があるため、30%の金額を経費として税務署に認めさせるのは容易ではない。低所得なサラリーマンの所得税が激安となっているのは、給与所得控除という仕組みに加え、累進課税によって税率が著しく低く抑えられているからである。

こうした累進課税の仕組みによって、日本では所得税収の50%以上を、人数としては全体の5%にすぎない1000万円以上の高額所得者から徴収している。つまり、日本において年収400万円以下のサラリーマンは、限りなく無税に近い状況であり、低所得層にもガッチリと税金をかける欧米との違いが際立っている。取れる所から税金を取ることばかり考える政府からすると、全体の95%を占め、ほとんど所得税を払っていない中間層以下のサラリーマンは、巨大な貯金箱に見えているはずだ。

政府は一連の税制見直しについて、終身雇用と年功序列を大前提とした昭和型の税制が時代に合わなくなっており、転職でステップアップする人や、フリーランスに転じる人が不利にならないよう制度改正することが目的であり、単純な増税目的ではないと主張している。

だが政府は防衛費の増額など、これまでにない規模の支出増大を決定しており、政府の予算が今後、急激に膨張するのは確実である。

しかも政府はその財源についてほとんど明示していない。

たしかに税制見直しに関する議論の発端は、単純な増税目的ではなかったのかもしれないが、このタイミングで税制見直しという話が出てきた以上、増税目的と批判されても致し方ないだろう。

退職金の課税の仕組みもおかしい?今の時代に合わない理由

給与所得控除に加えて議論の対象となっているのが、サラリーマンの退職金に対する課税である。

現在、サラリーマンの退職金に対する課税は、同じ会社に長く勤めた人の方が手元に残る退職金が増える仕組みになっている。

つまり転職をすると税金が高くなり、退職金が減ってしまうのが現行制度である。

退職金にも一般的な給与と同様、所得から一定金額を控除した上でそこに課税するという仕組みがあり、20年間、会社に勤めた人は1年あたり40万円の控除が認められる。

だが20年を超えて勤務した分については、1年あたり70万円の控除が可能となる。

このため同じ会社に長く勤務した方が控除の額が大きくなり、手元の残る退職金の額が増える。

この制度はいわば転職した人に罰を与える制度に等しく、転職が当たり前となっている今の時代にはそぐわないものとなっている。

増税を回避するには、権利を行使するしかない

さらに言えば、同じ企業に長く勤めた人が、本当に報われているのかというとそれもかなり怪しい。

税制面で同じ会社に長く勤めた方が圧倒的に有利であれば、労働者は転職をためらうことになる。

本来、企業は有能な社員が転職しないよう賃金を上げていく努力が必要となるが、税制面で転職を不利にしておけば、賃金を上げなくても労働者は転職せず、同じ会社に居続ける。

つまり転職者を圧倒的に不利にする今の日本の税制は、企業が賃上げをしなくても済むよう、政府が取り計らっていたと解釈することもできるのだ。

実際、転職者を不利に扱う今の税制がなければ、より高い賃金を求めて転職する人が増え、企業はそれを防ぐために賃上げを実現せざるを得ない。結果として私たちの賃金はもっと高い水準になっていたと考えられる。

このように税には、企業や労働者の振る舞いを変えるという役割があり、単純にお金を取るための道具ではない。

税というのは国家のあり方そのものであり、単純に取れるところから取るという発想では到底、国民の理解は得られない。

しかしながら、日本は議会制民主主義の国であり、政府の行動を変えるには選挙を通じて権利を行使するのが王道と言える。

もしサラリーマン増税が納得できない場合には、投票所に足を運ぶよりほかないだろう。

最後までお読みいただき、有り難うございました。 ☚ LINK

*** 皆さんからの ご意見・ご感想など 『

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください