知とは何か?

弟子から「知とは何ですか?」と質問された孔子の回答が、いかにも“人間通”で感心した

2023.07.14

by 『致知出版社の「人間力メルマガ」』

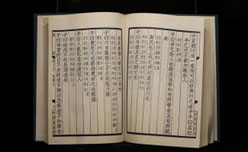

孔子の教説を中心として成立した儒家の実践的倫理思想とその教学の総称「儒教」。この教えを今も守っているアジア圏の国民は多いようです。そんな孔子とその高弟の言行を、孔子の死後に弟子が記録した書物『論語』も、多くの現代人に読み継がれています。『論語』をわかりやすく説く元高校教師の方のお話をご紹介しています。その一歩を踏み出せない原因と、それによって生まれる差を語っています。

知とは何か?孔子はこう答えました

孔子はある時、弟子から「知とは何ですか」という質問を受けます。その答えは、いかにも人間通である孔子らしいものでした。以下は、『論語』を分かりやすく説くことで定評がある、作家で元高校教師の佐久協氏のお話の一部です。(『致知』2011年12月号 特集『孔子の人間学」より)

(一説に孔子の弟子の数は)門弟3,000人ともいわれていましたね。実際に3,000人いたかどうかは分かりませんが、名前は相当通っていたでしょう。意外といえば意外ですが、孔子はそこで、いまのハローワークみたいな活動を一所懸命やっていました。自分の思想に基づいて人を育て、その就職斡旋を通じて自分の思想を広めていこうと。それができるという自信があったのでしょう。

有名な、「逝く者はかくのごときか。昼夜を舎めず」という言葉は、最晩年の嘆きというのが一般的な解釈ですが、そういう嘆きは孔子に相応しくない。

すべては川の流れのように滔々と未来に向けて受け継がれてゆくものだ、と未来への希望を述べたものという解釈もあります。

私もここには、そんな肯定的な気持ちが含まれていると思います。そのことと関係すると思うんですが、孔子は弟子から知とは何かと聞かれて、人を知ることだと答えています。

孔子は人間を知るということを一つの人生の目的にしていたのではないでしょうか。

これはぜひとも見習うべき生き方だし、特に若い人には心に刻んでほしいですね。

会社に入って、ただ面白くないと愚痴っているのではなく、周りをよく眺めて、自分を苛めるやつは何で苛めているのか、どんな苛め方をするのか、自分という人間がどう認識されているか、そういうことを研究してみなさい。

それを孔子はやっているから、そういう読み方をすると『論語』は面白いよと指導すると、若い人も興味を持って読みます。

私は孔子と福沢諭吉がよく似ていると思うんです。

私のような戦後教育で育った西洋的な感覚を持った人間は、個人と社会を対立させて捉えてしまいがちで、一人で頑張ったって世の中は変えられないという意識を強く持っているんです。けれども孔子も福沢も、個人が世の中を変えられると信じていました。孔子は、「人能く道を弘む。道の人を弘むにあらざるなり」と説いています。人が道を弘めるのであって、道が人を弘めるわけではないと。

我われはすぐに政治が悪い、法律が悪いというけれども、我われ一人ひとりが道徳を実践することで少なくとも一人分は世の中がよくなる。社会と個人は対立しないという意識、これが孔子の思想の基本だと私は思うんです。

福沢は「一身独立して、一国独立す」と説いています。

独立した個人こそが国家を支える基盤となるという考え方ですが、孔子もまさにそういう気概で世に打って出ました。

いま我われに求められるのはこの気概だと思います。

最後までお読みいただき、有り難うございました。 ☚ LINK

*** 皆さんからの ご意見・ご感想など 『

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください