大企業から中小のミドル転職が成功しない訳

経験豊富なベテランが転職市場を賑わせるが…

横山 信弘 : 経営コラムニスト

2022/05/11

ある日、従業員200名程度の広告代理店の社長に、こう言われた。

営業組織のテコ入れのために、名高い大企業から招へいした。

にもかかわらず、マネジャーは機能していないと言う。

「私の責任です」・・・落胆した表情で社長は言う。

「優秀なマネジャーがやって来ても、変化できない組織にしてしまったのは」と。

だが私は迷わず、こう言い返した。・・・「単に、その部長に実力がなかっただけでしょう」 すると、社長は驚いたように私の顔を見た。

「大企業でマネジャーをやっていた人の採用は、要注意です。力がない人が多いですからね」

* 急増する「ミドル転職」

大企業からの「ミドル転職」が急増している。41歳以上の転職者数が、(2022年度までの)5年間で2倍近くなっている。

急速に産業構造がシフトするなか、40歳以上の人材に「早期退職」を促す大企業が増えているせいだ。

経験豊富なベテラン人材が転職市場を賑わしている。

実際に、私どもコンサルタントが支援する先(中小企業)にも、大企業からの転職組が相当数流れ込んできている。

先述した社長は、ハイクラス人材を扱うサービスを活用し、大手広告代理店を早期退職した営業部長(43歳)を採用した。

実績は十分である。SFA/CRMといったセールステックをフル活用し、30名いる営業組織を統率して5年連続の増収に貢献した。データ分析が得意で、どのタイミングで、どのお客様に、どのようなソリューションを提案すると、受注率が高まるのかを測定し、「ムダ撃ち」させない営業活動を確立させた。

「変わることランキング10」で、ダントツ1位だったのが『デジタルシフト』であった。

営業第一人者18名にインタビューした結果、大半の人が1位に推した。

経験と勘と度胸(KKD)で営業する時代は終わっている。

データを分析すれば、かなり高い精度で予測することができるようになった。

今期の目標を達成するために、今どれくらいの案件が積み上がっていないといけないか。

それを怠れば、どのような着地ラインが予想されるか、わかるのだ。

これまで2~3日かかっていた与信診断が、現在はAIの進化によって1時間近くまで短縮されている。そんな時代だ。

だから、当然「着地の読み」も人間がやるより正確に、そしてスピーディに実現されるようになった。

新時代の営業「変わることランキング10」の第9位は『マネジメントの高度化』。

AIを駆使し、意思決定を補ってくれる環境はすでに整っている。

たとえばマネジャーが意思決定する際、3つの選択肢を提示してくれるシステムがあれば、マネジメントはずいぶんとラクになる。部下を育成したり、リーダーシップを発揮するためには人間が必要だが、マネジメント業務に絞れば、人間がやるべき作業は減っている。

高度な「カーナビ」のようなものだ。目的地を入力するだけで、最適なルートを瞬時に検索してくれる、そんなナビが搭載された車なら、運転手のストレスは、かなり低減されることだろう。運転手の嗜好や運転のクセなどをAIが学習し、その都度最適なルートをも提示してくれるようになる。

* あっけにとられる「ミドル転職」マネジャーの言動

大企業と比べ、中小企業のデジタルシフトは、かなり遅れている。

2021年の調査では、中小企業経営者の7割近くが「DXを知らない」という衝撃的な結果が出ている。

ホワイトカラーのデジタルシフトは、とくに遅れていると言われる。

このような状況で、大企業のマネジャーを招き入れるのはリスクが高い。なぜか?

「実力がない」からである。

IT企業大手のマネジャー(48歳)が、中堅商社へ転職した例を紹介しよう。

このベテランマネジャーも、前職では実績十分であった。にもかかわらず、転職先では、まったく力を発揮できていない。

「いまだに現場ではエクセルを使って計数管理をしている。こんな古いやり方では、とてもマネジメントできない」とぼやいていた。

社長が予算を確保し、来年にはシステムを導入すると約束したが、その前にこのマネジャーは他社へ移っていった。

「救いようがないな、わが社は……」

大企業からやってきたマネジャーから「お手上げ」と言われると、よほどこたえるのか。希望を失ってしまう社長も多い。

「大企業の敏腕マネジャーを雇っても変わらないなら、うちの組織はもうダメだ」とこぼす。

しかし、私はまったく違う意見だ。

このIT企業大手からやってきたマネジャーと私は話したことがある。

その際、「この会社の KSF は何だと思いますか?」と私は質問した。

KSFとはKey Success Factorの略で、日本語では「重要成功要因」と呼ぶ。

つまりマネジメントするうえで、最も重要なファクターは何だ? という問いかけをしたのだ。

「KPIマネジメント」するうえで基本的な考えなのだが、このマネジャーはあろうことか、

「それは私が考えることですか?」と突っかかってきた。

マネジメントするうえで、KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)、KSF(Key Success Factor)、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)は、料理人にとっての『レシピ』のようなもの。

それが「わからない」というのであれば、もはやプロとは呼べないではないか。

前述したとおり、大企業ではデジタルシフトが進み、最終目標であるKGIさえ入れれば、勝手にKSFやKPIを生成してくれるのだろう。まるで最適なレシピを考案してくれるAIシステムのように。

* デジタルシフトの「副作用」

しかし便利なものを使い続けると、副作用もある。

AIが最適なレシピを考案し、システムの言う通りに食材を仕入れて調理、誰もが同等の料理ができあがるようになれば、レシピを創作できない料理人も増えるだろう。

このように、優れた仕組みに恵まれると、以前のような能力開発がされなくなる。

それほど能力が高くなくとも、実績を作ることができるようになったからだ。

ただ、組織にとってはよくても、このせいで本人の市場価値は上がるどころか下がっていく。

「実力とは、実績と能力を掛け合わせたものです。だから、マネジメントの実績はあっても、マネジメントの能力がないのなら、実力がないと言っても過言ではないです」

私が言うと、社長の表情は明るくなった。

「ビッグデータを取り扱っているわけでもないのに、データ分析など必要ありません。

マネジメントなら、エクセルだけで十分にできます」

前述した「変わらないことランキング」7位には、『マネジメントの基本』が入った。

どんなにテクノロジーが進化したとしても、マネジメントの基本がわかっていなければ成果を出すことなどできない。

プロ野球の監督として語り継がれる名将は、広岡達朗、野村克也、星野仙一など、当時は弱小だった球団をリーグ優勝、日本一に導いた方たちだ。

恵まれた環境でなら結果を出せるが、そうでないならムリ――という方は、それだけ実力がないのである。

*「ミドル転職」でうまくいくのは……

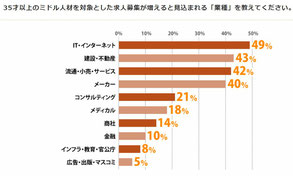

「ミドル転職」でうまくいくのは、現時点においてエンジニアが大半だろう。それも特殊な技能を持つエンジニアたちだ。

マネジメント業務に携わってきたミドル層はどうだろうか。

普通、中高年になれば現場を離れ、組織マネジメントを任される。

しかし皮肉なもので、テクノロジーの進化によって、どのメンバーが、いつ、何を、どのように行動すればいいのかは情報システムがナビゲートしてくれるようになった。

しかし中小企業に転職すれば、ほとんどのケースで、そんなデジタルの恩恵は得られない。

自分でレシピを考え、食材を仕入れ、ゼロから調理しなければならない。

セントラルキッチンが完備したファミリーレストランで料理人をしていたような大企業のマネジャーたちが、本当にそのような「腕前」があるのか、事前に試したほうがいいだろう。

意外と中小企業で実績を出したマネジャーのほうが、力があるものだから。

最後に、もし優秀な大企業のマネジャーを採用したいのなら、次の2つの指標をチェックしてもらいたい。

①「総会議出席時間」

②「部下との対話回数」

「①総会議出席時間」が長い人は、採用しないほうがいいだろう。

一方「②部下との対話回数」が多い人は良いかもしれない。

つまり、部下と個別真剣に向き合った回数で測るのだ(時間ではなく回数)。

前述した「KSF(重要成功要因)」は、現場をよく知っている部下との対話の中で仮説を作っていくべきこと。

部下との関係維持のためにも、個別の対話回数は重要な指標だ。

一方マネジメントをデジタルに頼り、会議漬けで、部下との個別コミュニケーション量が少ないマネジャーは期待しないほうがいい。

どんなに有名な大企業出身であろうと、どんなに高い実績を出していようと、だ。

Copyright©Toyo Keizai Inc.All Rights Reserved.

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください