閲覧データ「クッキー」の大疑問

広告業界が揺れる利用禁止の大きすぎる影響度

中川 雅博 : 東洋経済 記者

2021年03月26日

企業のマーケティング予算の多くを占めるのが、広告費だ。中でもネット広告は成長著しい。

電通が2月に発表した広告統計「日本の広告費」によれば、コロナ禍の影響で2020年の総広告費が前年比11.2%減となった一方、ネット広告は同5.9%増となった。ネット広告の最大の特徴は、性別や年齢、興味・関心などでユーザーをターゲティングできることだ。

広告配信後の効果測定も容易で、費用対効果がわかりやすい。それに欠かせなかったのが「クッキー」である。だがこのクッキーに対する規制が強まっている。そもそもクッキーとは何なのか。どこが問題なのか。使えなくなることでマーケティングがどう変わるのか。Q&A形式で解説。

クッキーとは、訪問したウェブサイトなどから発行され、ウェブブラウザーに保存される小さなテキストファイルのこと。

閲覧したウェブサイトに関する情報をブラウザーに保存するための仕組みだ。ただ、クッキーを取得しないように設定することもできる。

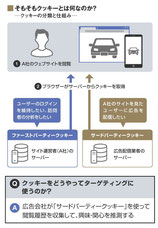

クッキーは、「ファーストパーティークッキー」と「サードパーティークッキー」という2種類に大別される。

ファーストパーティークッキーは、ウェブサイトの運営者のサーバーが発行する。主な用途としては、ユーザーを識別し、サイト上の個人設定を記憶することがある。

例えばSNSのログイン状態やネット通販の買い物かご(購入予定商品)情報を維持できる。ユーザーがサイト閲覧後に別サイトへ移動したりブラウザーを閉じたりしても、再びアクセスした際にブラウザーがサイト側にクッキー情報を送ると照合される。また、ユーザーを識別できる機能を生かし、サイト運営者が自分のサイトへの訪問者数や属性を分析するのにも使われる。

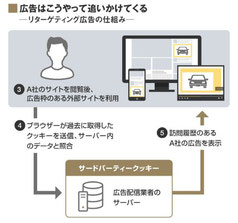

一方、サードパーティークッキーは、サイト運営者ではない”第三者”であるネット広告の配信業者のサーバーから発行されるものだ。

ウェブサイトに広告配信業者の広告枠や計測プログラムが埋め込まれていれば、アクセスした際にクッキーが保存される仕組みだ。

ではなぜサイトに広告配信業者のプログラムが埋め込まれているのか。

これはある企業のサイトを一度訪問したユーザーがその企業に興味があると想定し、繰り返し広告を配信したいからだ。

たとえば自動車メーカーのサイトに訪問したユーザーには、ネット上のあちらこちらでそのメーカーが発売した新車の広告が表示されることがある。これは「リターゲティング」と呼ばれる。

複数の広告業界関係者によれば、ネット広告の主流である「運用型広告」においてはリターゲティングが半分以上を占めるとみられる。

DMPはネット上のユーザーを年齢や性別などの属性や興味・関心ごとにセグメンテーションする役割を担う。

DMPのプログラムが埋め込まれたサイトやウェブアンケートから収集するクッキー情報を基に、ブラウザー単位で閲覧履歴を蓄積し、属性を推測する。

広告主はこうしたDMPのデータを、さらに自社の顧客データと掛け合わせて、細かなターゲティングを行っている。

DMP国内最大手インティメート・マージャーの簗島亮次社長は、「DMPは基本的にサードパーティークッキーを使っている。いわば閲覧履歴の塊。広告に反応したユーザーの属性を抽出し、それに合わせたセグメンテーションができるのが強みだ」と語る。

クッキーが注目を集めた背景には、2020年1月にアメリカのIT大手グーグルが、同社が開発するブラウザー「Chrome(クローム)」において、2022年にサードパーティークッキーの利用を禁止すると発表したことがある。

この動きはアメリカ・アップルが先んじており、同社のブラウザー「Safari(サファリ)」では2017年以降、段階的に制限範囲を拡大。2020年にはサファリにおいてサードパーティークッキーを完全に排除した。今回動いたクロームはブラウザーの世界シェアで約6割を握っており、広告業界はいよいよクッキーに頼れなくなる。

グーグルがサードパーティークッキーの利用を禁止する理由は、「広告が追いかけてくる」というユーザー側の不快感が強く、プライバシー保護の観点からクッキーが問題視されるようになったからだ。

「ユーザーはより強いプライバシーを求めている。個人データがどのように使われるかについて、透明性や選択肢を確保し、きちんと管理したいと思っている。そうしたニーズの高まりに合わせて進化する必要がある」。

サードパーティークッキーの利用禁止を発表した際、グーグルの開発者はそう述べていた。

欧州では2018年に施行された GDPR(一般データ保護規則)でクッキーが個人情報に位置づけられ、取得する場合はユーザーから同意を得ることを義務づけている。日本の個人情報保護法はクッキーを個人情報としていないものの、昨年成立した改正法では「個人関連情報」に分類された。

これにより、収集されたクッキー情報が別のデータと組み合わせると個人を特定できる場合は、データの収集に際しユーザーの同意を得ることが義務づけられた。広告主が自社の顧客データとDMPのデータを掛け合わせるのはこれに該当する。

サードパーティークッキーの禁止によって最も大きな影響を受けるとされているのが、リターゲティング広告だ。

広告配信システムを手がけるCARTA HOLDINGSの宇佐美進典会長は、「リターゲティングは一時期に比べれば減ったとはいえ、業界全体ではかなりの規模だ」と指摘する。

さらに問題はターゲティングに限らない。これまでサードパーティークッキーは広告効果を測る手段としても使われてきた。バナー広告をクリックした人、動画広告を見た人が、その後広告対象の商品をネット通販で購入したかといった計測にはクッキーが用いられてきた。新たな手法が求められそうだ。

クロームでのサードパーティークッキーの利用を禁止したグーグル自身は今年1月、プライバシーを強化した新たなターゲティング手法の詳細を明らかにした。「FLoC(Federated Learning of Cohorts、コホートの協調機械学習)」と呼ばれるクロームユーザーの興味・関心を基にターゲティングを行う仕組みで、早くも広告業界で注目を集めている。

「コホート」とは、似たような関心を持つユーザーをまとめた数千人規模の集団で、たとえば車が好きな人、旅行が好きな人が何千人も集まっている、というイメージだ。クロームに保存される閲覧履歴を基に、機械学習のアルゴリズムがユーザーをどのコホートに分類するかを決める。

このアルゴリズムによる処理はユーザーのデバイスの中で行われ、閲覧履歴が外部に送信されることはない。

広告配信業者にはユーザーが分類されたコホートのIDのみが送信され、それを基にターゲティング広告が配信される。

そのコホートが何の興味・関心を表しているかも外部にはわからないため、広告主はさまざまな広告でテストしながら最適な広告配信を目指す形になる。

※詳細はグーグルでアジア太平洋地域のプライバシー責任者を務めるジェシカ・マーティン氏のインタビューをご覧ください

「個人の識別ができなくなるのは間違いなく、この仕組みによってプライバシー保護は前進する。ただ従来のDMPの機能がグーグルに集約されることで、すべてグーグルに頼らざるをえない状況になる可能性がある」と広告技術に詳しいTMI総合法律事務所の大井哲也弁護士は指摘する。

サードパーティークッキーを基にDMP事業を展開してきたインティメート・マージャーは、複数の代替技術を開発している。

例えば複数のネットメディアと提携してファーストパーティークッキーの提供を受け、同じIPアドレスやスマートフォンの同一機種からアクセスしていれば、異なるサイトのファーストパーティークッキーでも同一の人物(ブラウザー)だと認識するような仕組みがあるという。

さらにグーグルのFLoCと似ているが、ユーザーがウェブサイトを表示した瞬間にそのブラウザー固有の情報を基に、性別や興味・関心を推測する技術も開発中だ。

最近では表示しているページの文章や画像からコンテンツの内容を機械学習で推測し、類似した内容の広告を配信するシステムもある。ただこれでは個々人の属性などは考慮されず、同じページを見ている人全員に同じ広告が表示されることになる。

「個人を軸にしたターゲティングができなければ(広告主のニーズを満たせず)広告単価が下がってしまう」(インティメート・マージャーの簗島社長)。

ネットメディアをはじめとする多くのウェブサイトは広告収入で成り立っている。

広告の仕組みがあるからこそ、消費者が多様なコンテンツを楽しめているのは事実だ。一方でユーザー1人ひとりのプライバシーに対する意識は年々高まっている。

マネタイズとプライバシーのバランスを取るのは今後ますます難しくなりそうだ。

Copyright©Toyo Keizai Inc.All Rights Reserved.

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください