これからは「ヒト消費」の時代

モノ消費でもコト消費でもない。

2020.07.09

デフレの世の中で、日本はモノ余り時代になっています。わずか50年前はモノ不足だったわけですから、不思議なものです。

モノに満足できなくなると、その次はコト消費になり、それにも飽きると結局はヒトとのつながりが重要になってくると語るのは、ファッションビジネスコンサルタントの坂口昌章さん。

ネットでも店舗でも、すべてはヒトとヒトの関係が基本になると解説しています。

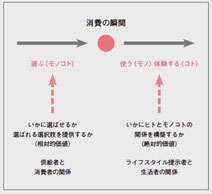

従来の消費はそれを買う、決定購入するという瞬間に向かってモノコトを選んでもらうのが基本だ。

企業側はいかに選んでもらうか、選ばれる選択肢を提供するかという相対的な価値観で、要するに供給者と消費者の関係だった。

今やモノを買って、それを使って体験して、その時間の流れの中でいかにヒトとモノコトとの関係を構築するか、その人にとって絶対的に好き、必要という主体的な関係を構築することが重要になってきている。

*モノ消費、コト消費からヒト消費

1.モノ不足とモノ消費

モノ不足時代は、モノが大量に陳列されているだけでワクワクしたものです。

お金さえあれば何でも買える。

まだ、自分のモノにもなっていないのに、自分が商品を所有したことを想像するのが楽しかったのです。

あれも欲しい、これも欲しいという時代でした。

メーカーはあれも作りたい、これも作りたいと思い、小売店はあれも売りたい、これも売りたいと思っていたのです。

モノ不足時代はモノが主役です。どんなモノを作ればいいのか。どんなモノを並べればいいのか。

どんなモノにニーズがあるのか、常にモノについて考えていました。

しかし、やがて需給バランスが崩れました。

供給過剰となり、価格競争が始まります。安売り競争、バーゲン競争になって、商品に対する思いが変わってきました。

欲しくなくなるのです。

別に新しく買わなくても困らないという状況になると、モノばかりが並んでいる店には魅力がなくなります。

2.モノ余りとコト消費

モノ余り時代の到来です。

その頃、百貨店等で言われていたのは「売り方の提案」であり、「売り場の提案」でした。

最早、商品の提案にはニーズがなくなっていました。

売り場の提案とは、売り場のデザインと、新たな販売方法やサービスを意味します。

モノ不足時代の売り場は、モノを購入することが目的でした。

しかし、モノ余りの時代は、購入より体験が重要になります。買い物体験です。

商品が詰め込まれた倉庫のような売り場で買い物するのと、豪華なインテリアの中にゆったりと商品が陳列された店が買い物をするのでは、気分が全く違います。良い気分になります。

顧客は良い気分、良いコトにお金を払います。

考えてみれば、美味しい食事をするのも良い気分になるためです。決して、栄養を取るための食事ではありません。

できれば、栄養がない方が良いのかもしれません。太る心配がないのですから。

エンターテインメントやイベントを楽しむのも良い気分になりたいからです。

モノを所有するかしないかは問題ではありません。

むしろ、良い気分の記念として商品を購入するのかもしれません。モノよりコトが重要になります。

3.贅沢なサービスには人が必要

顧客のニーズが益々贅沢になると、商品と環境だけでは満足できなくなります。

新たな贅沢なサービスが必要になります。

サービスにはいろいろあります。

食品スーパーで買い物をする時に、自分で商品をピックアップし、レジに持って行って精算することをセルフサービスと言います。しかし、顧客はサービスされているとは思わないでしょう。

あくまで店側の経済合理性を追求したもので、顧客が望むサービスではありません。

食品スーパーは、安い商品を提供することが最大のサービスと考えます。

コモディティ商品ですから、顧客も価格が安い方が良いのです。

しかし、非日常の生活シーン、例えば、リゾートのシーンでは日常から離れたいので、モノよりも気分優先になります。

コストカットには人件費の削減が必要ですが、贅沢なサービスには人件費をかけることが必要になります。

執事やメイドのようなサービスです。

他人が自分のために貢献してくれることは、とても嬉しいものです。自分が偉くなった気分にもなれます。

この場合は「ヒト」が重要です。

どんなヒトでもいいというわけではありません。商品や売り場環境と同じで、ヒトにもグレードがあるからです。

4.ヒトからコトが始まり、モノがついて来る

経済効率、経営効率を考えると、コストダウンが必要になります。

小売業の最大のコストは人件費です。ですから、セルフサービスのように人件費を減らそうとするわけです。

人件費を減らし続けると、最終的に無人化に行き着きます。「アマゾンゴー」はICTにより無人店舗を実現しました。

しかし、無人化がエンターテインメントになるなら良いのですが、単に省人化ということなら魅力はありません。

最初は珍しいでしょうが、やがて飽きられると思います。

コロナ禍で身動きが取れなかった時、中小企業の経営者や農家はSNSを通じて、顧客に情報発信し、コミュニケーションを取りました。クラウドファンディングを活用する場合も、顔が見える個人であることが大切です。

個人が顔を出し、顧客と直接コミュニケーションを取るビジネスは、無人化と対極にあります。

生産者と消費者が個人として出会い、対話し、商品を選び、購入する。商品を使った感想や御礼を生産者に伝え、生産者はそれを受け取ります。

省人化、無人化と進む方向とは正反対に、ヒトがモノを作り、そのモノを喜んで使うヒトがいる。

そのヒト達には、つながりがあるのです。そして、そのつながりが嬉しいし、仕事のモチベーションにもなります。

ヒトが中心になると、ビジネスとプライベートの際も崩れます。

売り手と買い手の関係も崩れます。どちらが上でも下でもなく、横にいてつながっているのです。

まずはヒトです。ヒトがコトを始め、後からモノがついてきます。

ネットでも店舗でも、すべてはヒトとヒトの関係が基本になります。

編集後記

「家にこもって 人恋しくて 商店街で モノを買う」

小売業ではアマゾンが最強で、最終的に独占するんじゃないかと思っています。

その反面、全く異なる小売業のコンセプトがあるかもしれないとも思っています。

効率追求と正反対の方向。モノが余って、コトにも飽きて、ヒトとつながりたいというニーズが高まっているのではないか。

全てのビジネスの基本は会社ではなく、個人になっていくのではないか、という予感というか、直感を感じています。

(坂口昌章)

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください