今年も全国各地に被害をもたらしている、記録的な豪雨。

水害には比較的強いと言われるマンションですが、

/

*コロナ禍での震災、水害対策は?

今、マンションにおける災害対策もたいへんです。2年前ぐらいまでは、防災と言えば、地震対策が中心でしたが、この1、2年、集中豪雨による水害、 巨大台風の風害等にマンションも直面するようになり、水害対策、風害対策も考える必要性が生じてきました。 これらは、被害の発生の状況も、備え方も、被災後の対応も、まったく異なりますので、それらを、 ごちゃごちゃにしないようにして、 それぞれに対して備えるというのはたいへんなことです。 あらゆる災害に対しての備え…というセミナーの講演依頼を受けると、 とても話し切れませんから、結構苦労していました。 でも、災害は、想定外であることの方が多いし、日々、防災のことばかり考えて暮らしている訳にもいかないので、 すべての災害に100%備えることは不可能です。 ですから、住民が防災意識を高める機会を作りながら、いざとなったら、自然に助け合える人間関係をつくっておくことが 一番重要。集まって暮らしているマンションは距離が近いので、いざとなると心強い住まい方。 ということを伝え、住民が力を合わせて乗り切った事例をお話しするのですが…新型コ ロナウイルスが、その一番重要な 「力を合わせる」…というところを危うくしてしまいました。 それどころか、感染症の拡大という新たな「災害」にどう備えるかという課題も突きつけられています。 3.11に書いた私の記事「コロナ危機の今、大地震が発生したら…」の心配は、つねに頭にあります。 さらに、これからのシーズンは、コロナ禍の中での水害対策も考えなければ なりません。 水害対策と言えば、「避難指示」の出し方、受け取り方がいろいろ問題になっています。 結論から言うと、どんなに自治体から避難所に避難するようにという通知が入っても 、 マンション住民はマンションに留まった方が安全だと思います。避難所に地域住民全員が入れるようなキャパシティがないことは明らかです。 入れる避難所を探して彷徨うことにもなりかねません。自治体は、特定の地域に対して、戸建てに住んでいるか、マンションの中高層階に住んでいるか…なんて関係なく、 一斉に「避難指示」を出します。それは致し方ないのです。 ですから、各マンションで、ハザードマップを確認して、最悪の時は、どこまで水が来るかを想定した上で、 「避難指示」があってもマンションに留まる。 もし、1階が水没の可能性があるのであれば、1階住民には、早めに、安全な知り合いの家に避難してもらうか、 間に合わない場合は、 マンションの上の階に避難できる場所を確保する。 ということを、きちんと方針として決め、マンション住民に伝えておいた方がいいのです。 地震と違って、水害の発生は事前に予想できますので、早めの各自の対応が何より重要になります。 昨年の台風19号のときは、かなり広範囲に「避難指示」が出されました。 フォーラムでも、「避難指示」が出て避難所に行っても、とても避難所に入れるキャパシティがなかった… という話がありました。 マンション住民も「避難指示」に従って行動したのです。こういった状況はいたるところで見られました。 マンションの1階に暮らす車イスの方が、「避難指示」が出て、雨の中、 かなり距離がある避難所に向かうという危険な状況を体験したとい う話も聞きました。 自分のマンションの上の階に避難する方が、ずっと安全だったのに…です。 しかも、ぎゅうぎゅう詰めでも入れなかった避難所です。コロナ禍の今は、入れる人数もぐっと限られます。 避難所は、他にどうしても方法がない方のためのものと割り切って、 安全なところに住む親族や友人の家に避難するマンションの上階に ある集会室や住戸に避難する…ことをまず考えるべきです。 ところがです。コロナ禍で、感染防止のため集会室の使用を制限し、住戸への家族の出入りにも気をつけている状況で、果たして、 このような避難がうまくいくか…悩ましいところです。 昨年の台風時には、戸建て住宅が多い地域に建つマンションには、マンション住民それぞれの知り合いの戸建てに住む家族が、 何組も避難してきたと言います。 コロナ禍の最中の今年でも、そういったことが、昨年と同じようにできるでしょうか。 水害だけではありません。大震災に見舞われた場合にどう行動するか…という震災対応マニュアルには、 感染症対策までは深く考えられていません。 3密を避ける、ソーシャルディスタンス、大きな声を出さないなんて言っていたら、 マンション内での対策本部や避難所の設置、 各住戸への声掛けや助け合い、炊き出し等、 すべてが回らなくなってしまいます。 どうしたらいいのか…という質問を受けますが、答えに窮します。 その辺をどう思うか、フォーラムで意見を聞きました。そうしたら、かなり明確な声を複数いただきました。 マスクや消毒に気を付けるのは当然だけど、あとは、もうコロナのことは考えない。助け合うことを躊躇しないことだ… と。 実際に、マンションで防災対策の最前線にいる役員の方の言葉は心強かった です。 非常時には、「万が一、感染が広がったら…」と何もしないのが、一番問題です。 覚悟を決めて、やれることを、精いっぱいすればいいんだ…と、思いました。 でも、いざとなると、感染を心配して、その対応を批判する人が出てくることは想定されますので、 事前に、コロナ禍における災害対応の基本方針を住民に伝え、 それを理解してもらい、 自分たちでできる備えをしてもらうように働きかけることは、 必要かも知れない…と思いました。 また、できることなら、1カ所に集まらなくても、遠方に避難していても、情報を交換したり、話し合いができるよう に、コロナ禍の今がチャンスですから、オンラインで話ができる仕 組みをつくっておくと、 災害発生後の合意形成に力を発揮すると思います。 人が直接接しなくては助け合えないところは、できる対策をしたら、あとは、あまり気にしないで実行する。 直接接しなくてもできる部分には、オンラインを活用していく。コロナ禍における災害対策に関して、今は、 そんなことを考えています。

☞ 災害時のトイレで起こるマンションの悲惨なケースとは、… ?

地震や台風などの災害発生時に自宅で待機している住民がもっとも

もし、断水してしまったら、もし停電してしまったら…そんな「

マンションなどの集合住宅で「トイレが使えなくなったケース」

*「トイレが使えない!」の原因もいろいろ

みなさんは、「トイレが使えない!」と言った場合、どんな状況を連想しますか? まず、思い浮かぶのは、水が出なくなって、トイレが流せなくなった…という状況だと思います。 ということは、水さえ確保できれば、トイレ問題は解決でしょうか? じゃあ、なぜ、水が出なくなったのでしょうか。「水が出ない」にもいろいろなケースがあります。

1. 給水管が破損して、水が供給されなくなった

それにも、2通りがあります。(1)マンション内の給水管が損傷した

多くの場合、同じマンション内でも、水が出るところと出ないところが生じるでしょう。 そこから、破損個所を特定して、修理をすることになります。

(2)もっと大元、浄水場や公共水道の設備に問題が発生して、水がマンションまで供給されなくなった

この場合は、地域全体で断水状態になり、それが長く続く場合があります。 自分たちではどうしようもないので、その間を耐えなければなりません。

2. 停電で給水ポンプが止まり、水が供給されなくなった

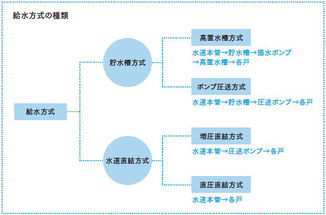

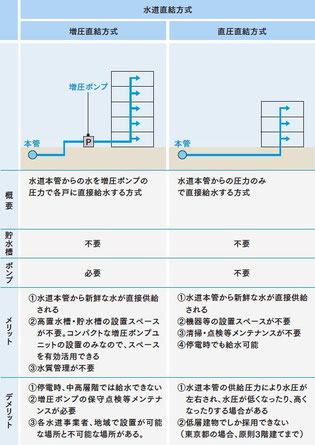

マンションの給水方式が、一旦受水槽に水をためて、ポンプで上階まで上げる方式の場合( この方式のマンションは多いです)「停電=水が止まる」 になります。 公共水道から直接水を住戸に送っている戸建てや「直結方式」のマンションでは水が出るのに、「給水ポンプ」 に頼っているマンションでは水が止まり、トイレが使えなくなる… という状況になります。 原因が停電ですから、エレベーターも使えず、夜は明かりもない中で、トイレが使えなくなる…というのは、 かなり深刻な状況になります。ただ、住戸や各階の共用部分には、「給水ポンプ」 で水を送っていても、マンション内に、 公共水道から直接で水を引いている個所(非常用水栓、 散水用水栓、管理事務室の水道等)がある場合もあります。 水道料金の請求が別になっているので、すぐ確認できます。そこは、停電に関係なく水が出ます。そのことを知らずに、災害時にうまく活用できなかった…というケースもあります。 普段から、直結水栓の有無、場所を確認しておくことが重要です。また、今、公共水道の水圧がかなり高くなっていますので、停電時に、ポンプを通さず、直結で水を住戸に送るようバイパスを つくることで、かなりの上階まで、水を送ることができた… という事例報告がありますが、これを実行するには、原則、 水道局との話し合いが必要です。

3. トイレの排水系統に問題が生じて、水が流せなくなった

水が出る、出ないにかかわらず、「流すこと」そのものができなくなることです。 トイレの汚水配管、雑排水配管等の排水管は、基本、高低差、勾配で上から下へ、敷地内から公共下水道へと送っていきます。地震によって、 横引きの排水管が途中で曲がってしまうようなことが起ると、 そこに汚物等が滞留して、詰まりが生じて、その後、 流したものは、どんどん配管内に溜り、たて管にも溜まっていき、それが、一気にトイレの便器から逆流し て噴き出すという最悪の事態が生じます。 こういったケースで怖いのは、しばらくは、普通にトイレを使えてしまうので、配管が破損していることに気が 付くのが遅れるということです。1階住戸から汚物が溢れて、初めて気が付くこともあるのです。 ですから、大地震があった場合は、配管の状況を確認するまで、「トイレ使用禁止」にする… というのがベストなのですが、生活に直結することですし、外観からではわかりません。 何より使えてしまうので、制御が難しいのです。どのくらいの規模の地震が発生したら、どのような状況が発生したら、確認できるまで、「 トイレ使用禁止」にするか… ということが悩み深いのです。この「流せない」ケースにも、(1)マンション内の設備破損よって流せない(2)公共下水道が破損してしまって流せないの2種類があり、これが同時に発生することもあります。(1)は自分たちで調査をして修復するしかありませんし、(2)は復旧を待つしかありません。 どちらも、復旧には、かなりの時間を要すると覚悟が必要です。また、昨年は、水害で、水がマンション内に侵入し、それが、汚水管を遡る形で、 住戸のトイレから水が室内にあふれてしまうケースが発生しました 。 これも、復旧にはかなりの時間がかかりました。汚水管から室内に水があふれる事故は、室内の後始末もたいへんです。 万一を考え、無駄だったらそれでいいじゃない…という覚悟を共有して、「トイレ使用禁止」 に踏み切れるかどうか…が、災害時のトイレ問題の一番の「きも」 かもしれません。 「災害時のトイレ問題」の話をしているとき、当然ですが、それぞれが思い浮かべる状況が違います。 特に、自分が経験したことに大きな影響を受けます。「水」が出なくてトイレが使えなかった場合は、何とか「水」の確保さえすれば…と考えます。 その時、「流せなくなる」というイメージは湧かないことも多いのです。 私は、東日本大震災で、「流せない」状況がいかにたいへんかを体験しましたので、まずは、 一番たいへんな、3.トイレの排水系統に問題が生じて、 水が流せなくなった又はその可能性がある場合を想定して、 災害時のトイレ問題を考えてほしいと思います。それに備えておけば、自動的に、1.、2. のケースも乗り切れます。 (出典: 廣田信子『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』を追加編集)

▼

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください