コロナ後は三散の時代がやってくる /五木寛之

再び注目「大河の一滴」著者が語る今後の生き方

斎藤 哲也 : ライター・編集者

2020年06月17日

世の中は少しずつ新しい日常に移行しつつある。

とはいえ多くの人が手探りだ。これからどうなるのか。

どう生きていけばいいのか。

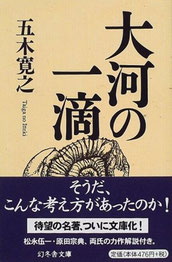

混乱期の生き方のヒントが書かれ、当時もベストセラーとなり、今再び注目を浴びている『大河の一滴』(幻冬舎文庫、1999年刊)の著者・五木寛之さんに話を聞いた。前後編でお届けする。

なんとか前向きに生きたいと思う。しかし、プラス思考はそう続かない。頑張ることにはもう疲れてしまった―。そういう人々へむけて、著者は静かに語ろうとする。

「いまこそ、人生は苦しみと絶望の連続だと、あきらめることからはじめよう」「傷みや苦痛を敵視して闘うのはよそう。ブッダも親鸞も、究極のマイナス思考から出発したのだ」と。

夜型の僕が朝型人間に変わった

――20年以上前に五木さんがお書きになった『大河の一滴』を、再び多くの人が手にとって読んでいます。

日本では緊急事態宣言が解除されたとはいえ、まだ大勢の人が非常に不安な思いで毎日を過ごしています。

五木さんは、この新型コロナウイルスがこれからの社会に与える影響をどのようにご覧になっていますか。

僕自身の仕事の関係から言うと、3月から9月までに入っていた講演や講義など12件がすべてキャンセルになりました。

これまで月に3、4回、地方に出かけて話をする仕事があり、それが一種の健康法でもあったんだけど(笑)、この新型コロナウイルスの影響ですべて飛びました。この50年間でこんなことは初めてですね。

自分の生活スタイルも一変しました。これまで僕は夜行性の人間だったんですよ。

だいたい夜の12時ぐらいから朝6時まで仕事をし、何かをつまんだりして7時に寝る。起きるのは、午後の3時、4時。

そういう生活を何十年も続けていたんだけども、それが変わったんです。

今は、朝7時半か8時には必ず目が覚める。それで起きて朝食をとり、近くの公園をブラブラ歩く。

帰ってきて風呂に入り、本読んだり仕事をしたりという生活です。

行きつけの食堂に新聞がそろっているから、この10年くらいほとんど読まなかった新聞にも目を通すようになりました。

それも朝日、毎日、読売、産経、日経、東京新聞と6紙読んで、時間が余るとスポーツ紙も読む。

読んだら結構面白い。こんなふうに、もうすぐ88歳になるところで、生活が大転換したわけです。

――朝型に変わったのはなぜでしょうか。

コロナ以前は、夜中の12時に街に出ても、やっている店がいくらでもあったでしょう?

僕は、朝の3時、4時のジョナサンとかデニーズのようなファミレスを愛用していたんです。

以前はあるホテルの「トゥエンティー・フォー」という、24時間営業のカフェレストランにもよく行ってました。

今は閉じてしまったけれど、昔、六本木の青山ブックセンターは明け方まで営業していたんですね。

夜型人間にとって、夜はパラダイスでした。

それが今は、開いている本屋さんでも夜の6時か7時にしまってしまう。深夜営業の店もほとんどやってない。

みんな自粛しているから、誰も出歩いたりしない。下手にほっつき歩くと、不審尋問を受けそうな雰囲気さえあります(笑)。ですから出たくても出られず、不要不急の夜遊びができなくなった。それで朝型に変わってしまった。

コロナの影響で、大勢の人がライフスタイルの変更を余儀なくされています。

それが人間の内面に与えるインパクトを考えると、今回のパンデミックは、明治以来の近代日本の歴史の中でも、ものすごく大きな出来事になるだろうと、つくづく思うようになりました。

明治以来、日本でも天然痘やコレラなど、さまざまな感染症がくり返し発生しました。

しかし今度のコロナは、スペイン風邪に比べるとはるかにその被害は少ないにもかかわらず、社会全体が受けたショックは計り知れないものがあると思います。

至るところで「分散」が加速する

――コロナの影響は長引くとお考えですか?

ずいぶん早くからポストコロナとか、先走って論じている人もいるけれど、そう簡単には終わらないと思います。

14世紀後期のペストも、20世紀のスペイン風邪も、第2波、第3波がやってきて猛威を振るった。

それを考えると、今回のコロナも1度で終わるとは思えません。

だけど、コロナを克服した後、世界は大きく変わっていくことは間違いない。

今、「3密」と言われていますね。「密集」「密閉」「密接」。

本来の「三密」は仏教用語ですが、この「3密」回避の時代の後にやって来るのは「三散(さんさん)」だと僕は考えています。まあ、冗談ですけど。

1つ目の「散」は「分散」です。

今後、ありとあらゆる形で、一極集中から分散していく傾向が強まっていくと思います。

例えば、中央政府が緊急事態宣言を出しても、全国一斉に動くのではなく、各都道府県の知事がそれぞれ独自の緊急体制を指揮する姿が目立ちました。これは権力の「分散」と言えます。

企業も、これまでは大企業が統合する傾向にありましたが、これからは小さなセクションに分かれていくんじゃないでしょうか。サプライチェーンも分散する。1カ所に密集せず、小さなセクションに分散してその集合体となっていく。

そもそもテレワークが分散そのものです。第2波、第3波への備えもありますから、国家も企業もこれからグローバル化の反対へ動くんじゃないか。

教育でも、文部科学省の指導のもとでどの学校も同じようなプログラムを組むのではなく、個々の学校がそれぞれ独自の教育を実践する可能性も出てくる。

大学ぐらいになると、場所に縛られず、遠方にいても授業をオンラインで受けて卒業できるようになるかもしれませんね。

スポーツなども、甲子園のように全国の学校が集まる大会が中止になると、それぞれの地方で対抗試合を行うしかありません。

――グローバルな水準でも分散が進むでしょうか?

これまではグローバリゼーションの掛け声のもとで、グローバル企業が幅を利かせていたけれど、グローバルな資本も分散していき、各国が独自路線を取り始めるんじゃないでしょうか。

ドナルド・トランプ大統領がアメリカ・ファーストを唱えたり、イギリスがEUを離脱したりと、その兆候はすでにコロナ前から表れていました。そういった傾向により拍車がかかっていくように思います。

余談になりますが、先日、自衛隊に「宇宙作戦隊」という部隊が作られました。

これも一種の軍隊組織の分散でしょう。いずれウイルス対策隊のような部隊ができるかもしれません。

「拡散」がより早く、ただし「操作的」に注意

「三散」の2つ目は「拡散」です。

ウイルスの拡散はまさに現在起きていることです。そして、これもすでに起きていることですが、情報の拡散スピードがより速くなっていく。

今や、香港のデモの様子がリアルタイムで世界中に伝わっていきます。

音楽も、昔は「北国の春」のようにゆっくりと火がついて大ヒットする曲もありましたが、今や一夜にして情報が拡散し、世界中に知れわたるような曲があったりする。

ただ、拡散の仕方が非常に操作的になっていることも感じます。

フェイクニュースを意図的に流すのもそうです。

だから民衆の声が自然発生的に拡がっていくというよりも、よきにつけ悪しきにつけ、何らかの意図のもとで、1つの流れを一気につくりだすような形で情報が拡散していく傾向が強まっていくと思います。

――「三散」の3つ目は?

「逃散(ちょうさん)」という言葉を知っていますか? これは歴史的な用語です。

中世、近世という封建時代、農民の抵抗の仕方には2つあります。1つは一揆ですね。

実力で団結し、武器を持って権力に立ち向かう。これは誰でも知ってますね。

それに対してもう1つ、「逃散」というものがありました。

こちらは文字どおり、住んでいる土地から働き手が逃げるわけです。

よく知られている例に、薩摩藩にいた浄土真宗門徒の逃散があります。

薩摩藩では、16世紀末から一向一揆を恐れて、一向宗つまり浄土真宗の信仰を禁止し、大変な弾圧を行った。

そこで一種の抵抗として、門徒の大移動が起こった。

――家族で逃げるというのではなく、村全体で逃げてしまうんですか?

一般的な逃散は労働力のサボタージュです。しかし、宗教的な逃散は違う。そこがすごいところです。

だから内密に何年もかけて逃亡計画を立てる。その間は、子どもも産まないようにする。

そうやって周到な用意をして、ある日一夜にしてこつぜんと村全体が他藩に逃げていく。

これは逃げられる側からすると、生産力が一気に低下するわけだから大打撃です。

――逃散の受け入れ先はあるんですか?

計画段階で、藩とずっと交渉しているんです。人手が足りないという藩は、労働力が欲しい。

だから来てくれるんだったら念仏を許すと。そういう条件交渉をして、逃散する。

この逃散の現代版が難民なんですね。

彼らは祖国にいたままでは暮らしがたちゆかないので、国境を越えて逃散する。あるいは、自国の政治や統治に不満な国民は、国を捨てて逃散する。

その意味では、移民も平和的な逃散なんですよね。

島に信号が1つしかないくらいの時代に、マウイ島を訪れたことがありますが、日本人の墓が無数にあるのを見ました。

サトウキビ労働者として移民した人が大勢いたのです。

彼らも日本での暮らしに行き詰まって、マウイ島に逃散したんです。移民、難民はこれからの大問題でしょうね。

難民問題はより複雑になる

――コロナは、難民問題にどのように影響するんでしょうか。

問題がより複雑になっていくと思います。

フランスでもイギリスでも、コロナ感染による死者数が多いのは、中心市街ではなく、その近郊にある移民たちが暮らしている地域に多い。

コロナ以前の先進国は、低賃金な労働力が必要だということで、移民・難民を受け入れてきました。

しかしコロナによって経済が縮小し、失業率も高止まりになると、彼らへの風当たりや排外主義は今まで以上に強くなる可能性があります。そうすると、自国から逃散してフランスやイギリスに来た移民・難民がさらにまた逃散を重ねるような状況が出てきてもおかしくありません。

一方で、これまでと同じように、中東やアフリカで生活に行き詰まった人や、政治的な迫害を受けている人は、自国を捨ててどこかへ逃散していくでしょう。

さらに今、ブラジルでコロナの被害が非常に大きくなっていますが、今後、南米やアフリカ、インドのように、貧しくて人々が密集して暮らしているような国や地域で、第2波、第3波が猛威を振るうことになるでしょう。

つまりポストコロナになると、追い出す圧力も高まるし、逃げ出したいと思う人々も増えていく。

だから、移民・難民問題は、逃散と同時に、分散・拡散しながら、これまで以上に地球全体に広がっていくように思います。

人間は慣れる生き物

――『大河の一滴』では、応仁の乱前夜の状況が次のように描かれています。

「当時、社会を襲った寛正の大飢饉は京都だけで8万人以上の餓死者を出したといわれています。

震災があり、台風もやってきて、伝染病や疫病が大流行した。

土一揆という内乱があちこちで起きはじめ、大名や戦国武士たちが絶えず内乱をくり返していた政情不安な時代でした」。震災、台風、伝染病や疫病と、現代日本の状況と重なりすぎてびっくりしました。

その後に起こった応仁の乱や戦国時代の天下大乱は、新しい時代へのアプローチでもありました。

中世ヨーロッパでは、ペストがルネッサンスを準備したというのはよく言われる話です。

おそらく今度のコロナウイルスも、大きく時代を動かすことになるでしょう。

分散・拡散・逃散という「三散」は、これまでも少しずつ問題になってきていたものです。

今まで、変わろう変わろうとしていて、なかなかふんぎれなかったもの、膨張していて崩れる寸前になっていたけれど、かろうじて維持していたものもたくさんあります。

でも、コロナによって対症療法ではどうにもならなくなってしまった。

コロナを契機に、それらが一斉に雪崩をうって崩れています。

――私たちは、そこまで急激な変化を受け入れることができるんでしょうか。

人間は慣れるからね。

イタリアでコロナがあれだけ拡大したのは、四六時中ハグしたり、ほっぺに3回キスしたり、身体的な接触の多いあいさつをしていたことも大きいという。でも今は肘でタッチしているし、それに慣れていくんですね。

コロナによって起こる変化は、劇的なものだけじゃないんですよ。

むしろ、日常生活の中のあいさつや名刺交換、握手といった小さな習慣の変化が繰り返されて気づいたときに大きく変わっている。そういったことまで含めて、コロナの後遺症は、50年、100年という単位で続いていくと思います。

最高のマイナス思考から出発しよう/五木寛之

1人で孤独だが繋がる時代にどう生きていくか

斎藤 哲也 : ライター・編集者

2020年06月24日

自分たちの意思と関係ないところで、社会構造や人間関係が大きく変わると、どうしても悲観的な思いがつきまとう。

しかしこれまで「どこか過剰に希望を持ちすぎてきたのでは」と、今再び注目を浴びている『大河の一滴』(幻冬舎文庫、1999年刊)の著者、五木寛之さんは言う。

マイナス思考がなぜ「今を生きる力」となりうるのか。

「五木寛之『コロナ後は三散の時代がやってくる』」(2020年6月17日配信)に続く、インタビュー後編。

自分たちの意思と関係ないところで、社会構造や人間関係が大きく変わると、どうしても悲観的な思いがつきまとう。

しかしこれまで「どこか過剰に希望を持ちすぎてきたのでは」と、今再び注目を浴びている『大河の一滴』(幻冬舎文庫、1999年刊)の著者、五木寛之さんは言う。

マイナス思考がなぜ「今を生きる力」となりうるのか。「五木寛之『コロナ後は三散の時代がやってくる』」(2020年6月17日配信)に続く、インタビュー後編。

「アローン・アンド・トゥゲザー」の時代

――前編では、コロナ後の時代のキーワードとして、「3密」ならぬ「三散」についてお話しいただきました。

日常生活から教育、産業、経済、政治まで、いろいろな水準で「分散」「拡散」「逃散」が加速するというお話でした。そういった時代に、人間関係はどのように変化するとお考えでしょうか。

テレビを見ていたら、再開したある学校のことを報道していたんです。

そこで先生たちが議論していることがとても面白かった。隣の生徒が消しゴムを落とした場合、それを拾ってあげるべきかどうか。ウイルス感染のことを考えると、拾って手伝ってあげる優しさより、手伝わない優しさを大事にしようと。

そういうことを議論しているんです。これは大変な時代になってきたと思いました。

亡くなった西部邁さんが心酔していたスペインの思想家、オルテガ・イ・ガセットの言葉に、「トゥゲザー・アンド・アローン」というものがあります。これは、人々の中に交じりながら、1人でいることを守るという考え方です。

『論語』の「和して同ぜず」や、かつての学生運動のスローガンだった「連帯はすれども孤立を恐れず」も同じような意味です。

でも、このコロナ・パンデミックの中でそれが逆転して「アローン・アンド・トゥゲザー」になっていくように僕は思います。つまり、1人でいても一緒だという意識です。

仲間と一緒にお酒を飲んで肩を組んで騒ぎ、ボランティアで一緒に働く。

しかし、夜明けに家に帰ったときに「結局俺は1人だなあ」と孤独をかみ締める。

これがオルテガのいう「トゥゲザー・アンド・アローン」です。

それに対して、これからは1人で孤独だけれど、オンラインで飲み会をすることで、離れていてもつながっている感覚を持つことができる。そういう「アローン・アンド・トゥゲザー」のような人間関係に変化していくんじゃないでしょうか。

精神的生活は本来の「三密」へ

――孤独でいること、1人でいることがデフォルトというのは、結構つらい気もするのですが。

世の中が三散の時代に入っていくと、精神的な生活は本来の「三密」になっていくかもしれません。

前に言ったように、本来の「三密」とは仏教用語で、「身密」「口密」「意密」という密教の修行を意味する言葉です。

手で印契を結び(身)、口でマントラを唱え(口)、瞑想して仏を念じる(意)。これが三密です。

三密修行は1人ですることが基本であるように、これからは学ぶにしても働くにしても個ですることが基本になる。

でも個の学びや仕事を通じて、多くの人々の存在感や共同意識を養っていくのが、これからの時代の三密です。

例えば、オーケストラの人たちが大きなホールで指揮者のもとに集まり、練習を繰り返してコンサートを開くのではなくて、それぞれのパートがそれぞれの家で画面を見ながら、指揮者のもとでトレーニングをする。

それに従って、演奏形態もシンフォニーからコンチェルト、ソリストの時代に入ってくると思います。

大きなオーケストラが成立したのは、産業的な要因が大きく関係しているんです。

もともと音楽家たちは、王様が食事をしている後ろで伴奏をするような役割でした。

やがてプロモーターが登場して、お金をとって音楽を聴かせるという産業が起こってくる。

そうすると、できるだけ多くの人を集めたくなる。多くの人を集めるには、ソロやコンチェルトでは迫力がない。

当時はスピーカーや音響機器が発達してないから、大人数で集まって大迫力のある音を出すような交響曲が音楽家たちに求められるわけです。

でも、これから当分の間、大観客を入れるようなコンサートは難しくなります。

そうなると今度は逆に、シンフォニーからコンチェルト、ソリストという少人数の演奏が中心になっていくでしょう。

――今までは当たり前だった集団的な活動が、とても難しくなっている。

時間が経つうちにそれが定着していくわけですね。

家族の生活もそうなっていくでしょうね。お父さんもお母さんも子どもも家にいながら、それぞれ別のことをしている。でも今までより過ごす時間は長いから、個人的なことをしながら、共同生活が成り立つような関係をつくっていかなければならなくなります。これも「アローン・アンド・トゥゲザー」です。

――今までと比べると、どうしても寂しい時代をイメージしてしまいます。

それも慣れてくるものなんですよ。学校の先生が生徒の肩に手をおいて教えるようなことがなくなる。

飲み屋にはアクリル板があって、人と人が隔てられている。今の感覚だと、寂しく思う人もいるでしょう。

でも、じきに慣れて違和感がなくなると、寂しく思う感覚もなくなるものなんです(笑)。

――今、業種によっては非常に苦しい境遇に追い込まれている人も大勢います。

どう頑張っていいかわからない、何をしていいかわからない。

『大河の一滴』に出てくる言葉を使えば「こころ萎え」の状態に陥っている人も多いと思います。

こうした不安が渦巻く時代と、どのように向き合えばいいでしょうか。

本にも書いていることですが、僕はマイナス思考から出発したほうがいいと思っているんです。

世の中は、花は咲き鳥が歌うような理想の世界ではない。

私たちは、ついつい人生は明るく楽しいものだと思いたくなるし、社会がそれを用意してくれると考えてしまう。

でも、それは違うんです。

仏教をつくったブッダは、「この世の中はひどいもんだ」というところから出発しました。

この世は不条理である。正義が必ず勝つとは限らない、努力も報われない場合が多い、それから愛が報われるとも限らない。

善人がばかを見るようなこともたくさんある。そういう不条理な世界を、ブッダは「苦」と表現しました。

まさに究極のマイナス思考です。

その「苦」の世界のなかで、私たちはどうすれば被害を少なくして生きていけるのか。

そういう生活信条を弟子たちに説いて教育したのが、仏教の始まりでした。

今、カミュの『ペスト』が読まれていますが、僕なら『ペスト』とともに同じくカミュの書いた『シーシュポスの神話』を薦めたい。シーシュポスという男が神々の怒りを買って、山の下から頂上まで大きな岩を担ぎ上げるという罰を受ける。

彼は言われたとおり、担ぎ上げるけれど、頂上まで担ぎ上げていった途端に、その岩はまた転げ落ちてしまう。

そこでまた彼は、下から担ぎ上げていく。それをずっと繰り返すんです。

この作品の背景には、人生というのは、こういう無駄なことなんだろうという非常に深いニヒリズムがあります。

と同時に、繰り返し繰り返し無意味なことをやっていくなかに、人間性の気高さみたいなものをカミユは見いだそうとするわけです。僕は、そういう感覚を持って生きることが大切だと思っています。

マイナス思考からの出発

――『大河の一滴』でも「なにも期待しないという覚悟で生きる」ことを説いていますね。

ポジティブ思考の人は、頂上まで岩を担ぎ上げていけば、目標は達成されて新しい世界が開けると思ってしまう。

でも、そんなことはありません。

どれだけ頑張って持ち上げても、岩が落ちてくるようなことが人生は必ず起こります。

例えば健康に留意してジムに通ったり、食生活に気を遣ったりしても、老化や加齢による体の衰えには抵抗できません。

そういうことをしっかりと見定めて、マイナス思考から出発したほうがいいというのが僕の説なんです。

努力は報われないと覚悟し、それでも努力する。

努力が報われたなら、それは踊り上がって喜ぶくらいの感激を持っていないといけない。

明日は来ないと思って明日が来たら、心から喜べばいい。

明けない夜はないという言い方があるけれど、明けない夜だってあります。

今はどこか、過剰に希望を持ちすぎている。でも希望を持ちすぎてそれがかなえられないと、かえって苦しむことになってしまうんです。

「病気を克服する」というけど、人間は死という病を宿して、その感染者として生まれてくるわけです。

どんなに努力しても必ず死ぬ。無限の未来なんてものはありません。

そのことを冷静に考えてみる。

暗く絶望的に考えるのではなくて、冷静にそれを受け入れて、そのなかで少しでもいいことがあったら、大いに喜ばないといけません。

正直者は損をする。でも正直にやって、それが報われたらこんな幸せなことはないと思えばいいんです。

『大河の一滴』では、中国の文学者、魯迅の「絶望の虚妄なることは希望に同じ」という言葉を引いています。

絶望というものは、希望と同じくらい虚しいものである。希望もないし絶望もない。

余計な期待を持たなければ、がっかりすることもありません。

こんな時期だからこそ、最高のマイナス思考から出発したほうがいいと思うんですよ。

Copyright©Toyo Keizai Inc.All Rights Reserved.

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください