2018/11/10 朝日新聞記事

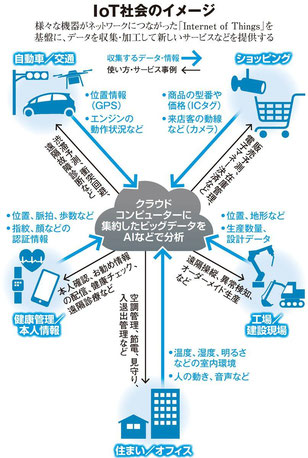

モノとモノとがつながって情報をやり取りする。

「IoT(アイオーティー)」と呼ばれるネットワークを活用したサービスが様々な分野に広がってきています。

IoTは Internet of Things(インターネット・オブ・シングス)の略称で、直訳すれば「モノのインターネット」。

これからの「IoT社会」では、何ができるようになり、私たちの暮らしや経済にどんな変化を起こすのでしょうか。

□ □

10月半ば、千葉市の幕張メッセで開かれた先端技術の展示会「シーテックジャパン」。その一角、「IoTタウン」のコーナーに「2025年のコンビニ」がありました。

展示の目玉は、レジがいらない「ウォークスルー決済」。一つひとつの商品に無線ICチップが入ったタグがついていて、出口にある読み取り機を通すと、買い物袋のなかの商品の情報を一度に読み取り、電子マネーで精算する仕組みです。

模擬店舗の一角では、小型ロボットを使った自動調理や血圧計などをネットにつないでテレビ電話で医師と話す遠隔診療のデモも。

展示したローソンの竹増貞信社長は「コンビニは人口2千人で成り立つビジネス。地域コミュニティーの集会場など、様々な用途に活用してもらえたら」と言います。会場には、工場で使う産業用ロボットや、大型の建設機械を展示したコーナーもあり、会場の外に置かれたブルドーザーを遠隔操作するデモなども行われました。

IoTのポイントはセンサー情報のネットワーク化です。温度や湿度などの環境情報、血圧や脈拍などの生体情報、あるいはエンジンや機械の様子を伝える稼働情報……。身の回りにある機械には、すでに様々な情報を得るためのセンサーがついています。

こうした機器をネットワークにつなげて、機械の様子を探ったり、異なる機器を連動させたり、集まった情報を束ねて人工知能(AI)で分析したりします。

例えば自動車では、車の調子がおかしくなったときに遠隔で故障診断したり、個々の車の位置情報から渋滞の様子を判断して回り道を教えたりできます。土木工事などの現場では、建設機械の自動運転やドローン(無人飛行機)から撮影した映像を3次元の図面にし、工事の手順や進み具合を確認する試みが進んでいます。

家庭のIoTを加速させそうなのが、言葉で指示して音楽を流したり、ネット検索をしたりするスマートスピーカー。

テレビをつけたり、エアコンや照明を操作したり、いろいろな家電機器と接続するサービスがでています。

IT大手でいち早くスマートスピーカーを売り出したアマゾンは、ネット接続する電子レンジを米国で売り出すなど、活用範囲を広げようとしています。

□ □

総務省がまとめている情報通信白書によると、IoTへの接続機器数は2017年、世界全体でざっと275億台。

20年には400億台になる見込みです。これからの伸びが大きいのは、工場の設備など産業用や自動車用、医療用のIoT機器で、それぞれ年率2~3割台のペースで増えていく見通しです。

IoT化で、ものづくりのあり方も変わろうとしています。「製造業のサービス化」です。

つくって売り切るのではなく、取得データをもとに保守点検も行い、使用料を徴収する。

航空機のエンジンなどがまず、こうした「サブスクリプション型」サービスへと切り替わり、一般向け商品でもトヨタ自動車が来年から同様のサービスを始めると発表しました。利用者の側からみると「所有」から「利用」「共有」へという変化です。

シェアリングエコノミーへの流れを、IoTが後押ししている、ともいえるでしょう。

■記者のひとこと

IoT化を進める上で欠かせないのが、セキュリティーの構築です。

不正侵入を許せば、機械の操作を乗っ取られたり、個人データが抜き取られたりするリスクがあります。

遠隔操作ができるカメラなどを取り付けるときは、パスワードを初期設定のまま使わないなどの注意が必要です。(田中郁也)

※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください